人生初つくば!つーか、どことなく感じる海浜幕張感・・・!いいな~こういう都市だって知ってたら、筑波大学行ってたぜ~(´;ω;`)

てことで、こしさんに誘われて、つくばにある国立科学博物館の分館みたいなところに行ってきたんだけど、この分館の収蔵庫がすごくて、収蔵している標本の数が300万点くらいあって、まあ上野のかはく300軒分なんだけど、その関係者以外立ち入り禁止の収蔵庫に年に一日だけ入れるってことで参加してきました。燻蒸を控えたバックヤードツアーというか。

哺乳動物、植物、人骨、鉱物、海洋生物などの標本がズラーっとあって、中でも3Dプリンタは驚いたな。あれを使って、芸人の馬鹿よ貴方はみたいな学者さんが、収蔵庫の動物の剥製を縮小してフュギュアにしてたんだけど、あんなんやられちゃったら海洋堂お手上げっていうか、これで作った模型をミュージアムショップで売れば、絶対ぼろ儲けだぜって思うよ。

あとは、研究棟みたいなところで、虫媒花の研究者さんとかが講義やってて聴いたりした。特にビカリアの専門家の人の話が面白かったな。世の中にはビカリアに人生をかける人もいるのか、と(^_^;)

で、あの貝って熱帯のマングローブとかにいる貝に似ていて、だから日本も新生代の中新世くらいは熱帯だったんじゃないかって仮説を提唱している人なんだけど、まあそれは可能性は低いというまさかのマッチポンプオチで、確かに緯度的に厳しいよな、とか。

今は熱帯のみにいる貝が、あの時代にはもうちょっと北進して、ニホンザルみたいに、ある程度寒い環境にも適応できたやつがいたんじゃないかな、とか。

で、ビカリアは、なんか大きく分けると、日本と韓国のやつら(ヨコヤマビカリア)と、東南アジアのやつ(ベルヌーイビカリア)の二大派閥に分かれるっぽくて、いくつかグループがあったんだったら、そういうのもいたんじゃないかとかね。

それと熱帯の昆虫の専門家の人がいて、いろいろ質問したんだけど、というか、基本的にここの施設の人は会話が好きというか、すごい素人にも親切に教えてくれて、メチャ勉強になるんだけど、それで、保全生態学とかでモヤモヤしているところ、もう全部聞いちゃえって聞いて、で、やっぱり自分の感覚でいいのかって、すっきりした。

よくある絶滅速度の計算なんかはやっぱり既成事実のように書いてあるけど、やっぱり勇み足で、あれって緑地面積の減少率から出しているらしいんだ。だから仮に、完全に一様に生物種が分布してたら個体数減るだけだろっていう。恐竜時代の絶滅速度の信ぴょう性に関しては言わずもがな、と。

ただし、私って昆虫ってなんか寿命も短いし、子どももたくさん生むから、種分化の速度って早いと思ってたんだけど、一般的に昆虫の種が増えるのにかかる時間は数千年とか数万年で、まあ、ショウジョウバエみたいな例外(数十年で2~3種に増える)はいるらしいんだけど、それでも人間が環境破壊で滅ぼしてしまうと、とてもそれをカバーするほどの速さで種を増やすことは難しいっていう。つまり、生物多様性はやっぱり人間の干渉でかなりドラスティックに減らせるっていうのは、事実としてあるんだと。

あと、外来種のコーナーで、サソリとかクモとかの専門の人がいて、結局マスコミが大騒ぎしたセアカゴケグモは、もう西日本では完全に打ち解けた、とw確かに危ない毒グモだけど、日本にもスズメバチとかいるし、市民権得たみたいに言ってて、これも面白かった。

それと海洋生物のフロアで貝の先生がいたんだけど、貝の世界は本当に全貌が全然分かってなくて、年間200種類も新種が見つかるらしい。だとしたら、新種を発見したい若手の人にとっちゃ、本当に宝の山っていうか。

まあ、貝に限らず、この手の陽の目の見ない、研究者が全然いない生物は山ほどあるんだよっておっしゃってました。

だから、結局のところ地球上に生物が何種類いるかは全く見当もつかないと。線虫なんかはいろんな昆虫の中にいて、それを引っ張り出して同定するとしたら、すごいことになるぞ、と。

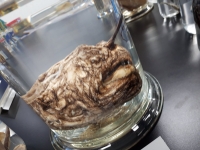

最後に、このクソ暑い中、野外でイルカの解体ショー(病理解剖)とかもすしざんまい的にやってたんだけど、こしさんは興味津々でずっと見てたけど、もうね、すごいくさいのよ。

ビーフジャーキーが濃縮して腐ったような匂いで、オレ、ここ数週間あのおつまみは食えないわ(^_^;)

オーシャンハンター。

ダライアスバーストアナザークロニクル。