・・・これは社会の勉強だと思う。

そういえば、この前車検だったんだけど、5年間乗り倒したラパンがとうとうペッパーになっちゃって、車を買い換えるハメに。個人的には、ミニクーパー(ミスター・ビーン)とかベンツのMクラス(エディ・カー)がいいんだけど、外車は壊れやすいし部品代も高くつくらしいので、国産車にしました(現時点ではプリウスとかアクアのいわゆるハイブリッドカーを考えています)。

つーか、トランプの野郎もアメ車を売りたいなら、もっと安くて壊れにくい品質のいいやつを作れって言うんだよな。だいたい日本の狭い道でピックアップトラックは流行らねえって。

・・・とまあ、ここまで言ってあれだけど、国産車にした最大の決め手は私、マニュアル免許持ってないんだよね。

参考文献:板橋好枝・高橋賢一編著『はじめて学ぶアメリカ文学史』

アメリカの建国理念とその矛盾

疲れ果て、

貧しさにあえぎ、

自由の息吹を求める群衆を、

私に与えたまえ。

人生の高波に揉まれ、拒まれ続ける哀れな人々を。

戻る祖国なく、

動乱に弄ばれた人々を、

私のもとに送りたまえ。

私は希望の灯を掲げて照らそう、

自由の国はここなのだと。

これは、アメリカ独立を記念してフランスから贈呈された自由の女神の台座に彫られた言葉である。

1776年のアメリカ独立宣言は、イギリスや大陸ヨーロッパと異なる実験国家アメリカの誕生を世界に訴えるものであったが、かといってアメリカがただちに旧世界からの精神的・物質的独立を果たしたわけではなかった。

たとえば1788年に発効した合衆国憲法の成立過程においても、イギリス式慣習法の枠を越えることはできず、独立宣言の崇高な理念を裏切るものは少なくなかった。

また、独立13州はそれぞれの権益を守ろうとして独自の自治権を主張し、連邦制を脅かす不安要因はくすぶり続けた。

その端的な例が、合衆国憲法の5分の3条項である。

これは、各州の代表者数を人口から算定する際、奴隷制を基盤とする南部は黒人奴隷を人口に加えるために、黒人5人を自由白人3人分としてカウントするという、独立宣言の平等の理念に大きく矛盾する方策であった。

南部の州権論者のなかには、人間は元々平等に作られておらず、むしろ奴隷制を前提としたギリシャ型民主主義こそアメリカの政治形態にふさわしいとさえ論じるものもいたが、産業資本の蓄積を追求する北部の指導者は、独立宣言の理念を維持しつつ、常に南部と妥協の道を模索しながら連邦の維持を図っていた。

ひとつの自由州が設定されれば、ひとつの奴隷州も設定されなければならないというミズーリ協定(1820年)はその象徴であった。

しかし北部の産業資本主義と、南部の準貴族主義大農園体制の対立はやがて妥協が許されないレベルにまで深刻化し、1861年に世界初の近代戦と言われる南北戦争が勃発する。

この戦争を境に、黒人の文筆活動が盛んになり、黒人教育家ブーカー・ワシントン、黒人の待遇改善を訴えた評論家デュ・ボイス、優れた物語集を著して黒人文学の開拓者として知られるチャールズ・チェスナット(Charles W. Chesnutt)、詩人のジョンソンなどが現れた。

1920年代になると、第一次大戦中、労働力不足を補うために北部に大量に流入した南部の黒人が、ニューヨーク市ハーレム地区に独自の文化を開花させる。これをハーレム・ルネッサンスという。

クロード・マッケイ(Claude McKay)、ジーン・トゥーマー、カウンティー・カレンなどの詩人たちは、黒人なまりやブルース(南部の黒人の労働歌から発展した音楽)やジャズ(ブルースがマーチングバンドなどの影響を受けて発展したもの)のリズムを用いて、人種差別を糾弾する作品を発表、白人中心のアメリカ文学に異質な要素を加えた。

第二次大戦後の1950年代には、ヒステリックな反共運動のマッカーシズム、ジェームズ・ディーン、エルヴィス・プレスリーに象徴される若者文化(サブカルチャー)と共に、黒人公民権運動も胎動を見せた。

黒人差別が合法化されていた南部を中心に、キング牧師が指導した非暴力・直接行動は、アメリカ文学にも影響を与え、ラルフ・エリスン(Ralph Ellison)は、52年に『見えない人間』(Invisible man)を発表、阻害された黒人の内的世界(アイデンティティ・クライシス)と、黒人を取り囲む社会状況を、風刺的かつ寓話的な手法で描き出し、直裁的な抗議小説ではない新たな黒人文学の到来を告げた(白人社会にも黒人解放組織にも徹底的無視される“見えない人間”である「私」は地下で1369個の電灯をともす)。

さて、キング牧師による50年代の黒人公民権運動の成果は、60年代以降になると明確に現れ、皮肉にも黒人暴動をはらむ急進的で暴力的な闘争にも発展した。

この時期に活躍した黒人作家にジェイムズ・ボールドウィン(James Baldwin)がいる。ヴェトナム反戦運動や、公民権運動にも深く関わり、公民権運動のスポークスマンと呼ばれた彼は、白人が期待する主体性のない黒人のイメージを拒否し、むしろ阻害と不安に陥っている白人こそアイデンティティの問題を抱えていると考え、黒人問題は白人側の問題であると定義した。

また、アメリカ黒人の真の解放は性の解放と不可分であるという立場から、人種と性別の壁を越えた様々な愛やヒューマニズムを作品の中で描いた。たとえば『ジョバンニの部屋』(Giovanni’s Room,1956)では白人同性愛者を、『もう一つの国』(Another Country,1962)では、多人種社会を描くことで人間性の根源や回復を探っている。

1960年代以降の文学は、ポスト・モダニズムの文学であるといえるだろう。前時代の文学を利用・引用したり、それ自体の生成過程や形式に言及することで、それが虚構であることを故意にさらけ出すメタ的な文学作品がポスト・モダン文学である。

これまで「現実」と呼ばれていたもの(西欧中心主義、男性中心主義)が唯一絶対で不変なものであるという見方を相対化するポストモダンは、非西欧、非白人、非男性、非異性愛者からみた「現実」に大きな意味を与え、トニ・モリスン(Toni Morrison)、アリス・ウォ-カー(Alice Walker)は黒人女性の苦難の体験を描いた。

英語学概論覚え書き⑤

2017-02-13 20:19:25 (8 years ago)

-

カテゴリタグ:

- 語学

第5回は、英語の方言(ダイアレクトdialect)について。大きく分けると、地域方言(リージョナル・ダイアレクト)と、社会方言(ソーシャル・ダイアレクト)の二種類がある。

参考文献:長谷川瑞穂著『はじめての英語学』

地域方言

地域による言葉の変種。ちなみに方言とよく似た言葉になまりがあるが、方言が文法や語彙の違いを指すのに対して、なまりは発音の違いを指す。

①スコットランドの方言

notの代わりにnoやnaeを使う。

He’s no coming.

I cannae go.

②イングランド北部・南西部の方言

thou thee thineのような古い二人称単数が使われる。

③be動詞の平準化

I is(イングランド北東部)

You am(ウェスト・ミッドランズ)

社会方言

社会方言は話者の社会階級や職業、年齢による変種を言う。

社会方言には発音、語彙、文法に違いがあるが、特に発音において顕著である。1966年にラボフがニューヨークのランクの異なるデパート(イトーヨーカドー~伊勢丹みたいな)で調査したところ、rをちゃんと発音している人の割合は高級店の方が高く、発音における階級差がはっきりと現れた。

ちなみにイギリスでは、ロンドンの下町で話されるコクニー(Cockney)が有名で、「day」を「ダイ」と呼んだり、韻を踏んだ表現を多用したりする。

ピジン(pidgin)

共通の言語を持たない人同士がコミュニケーションのために作り出す、どちらの言語とも異なる新たな言語体系のこと。ピジンは語彙も乏しく、文法構造は単純化され、使用される範囲も限られるが、なんらかの原因によってピジンの語彙や表現が充実し、日常的に広い範囲で使われる(第一言語で使われる)とクリオール(creole)と呼ばれるようになる。

ほとんどのピジンやクリオールはヨーロッパの言語に基づいており、大きく17~18世紀の奴隷貿易による大西洋グループ(アフリカ人がカリブ海へ移ったカリブ海クリオール語など)と、19世紀に募集による農園労働者で発達した太平洋グループ(ハワイピジンなど)に分けられる。

アメリカ英語

方言を超えた一大勢力である。

特徴

①イギリスのいくつもの方言話者が入植したため、その影響を受ける。

②スペイン語などアメリカ大陸に共存した言語の影響を受ける。先住民との接触も。

③世界中からの移民の文化や言語の影響を受ける。

④南部を発祥の地としてアフリカ系アメリカ人の英語(AAVE)が変種として生まれる。

イギリス英語との違い

①母音の後のrを発音する。

②askなどの母音をæsk(アェスク)と発音する。

③現在完了形(have+過去分詞形)よりもjust+過去形を使う。I just moved.

④andやtoを用いない。Come take a look. Go see him.

AAVE

アフロ・アメリカン・ヴァーナキュラー・イングリッシュ。

1960年代以前は「黒人英語」と呼ばれ、いい加減で欠陥のある劣った言語だと差別されていたが、ラボフという学者がレヴィ=ストロース的に研究すると明確な規則性があり白人の下層階級の英語と近いことが分かった。

悲しきハーレム。

AAVEの発音上の特徴

①無声子音がダブる場合は、あとの無声子音は読まない。

books(ブックス)→(ブック)

②有声子音がダブる場合は、あとの有声子音は読まない。

band(ボンド)→(ボン)

③母音の後や母音にはさまれたrは読まない。

your(ユアー)→(ユー)

interest(インタレスト)→(インタイスト)

④最後のtやdは読まない。

find(ファインド)→(ファイン)

liked(ライクド)→(ライク)

⑤母音の後のlは読まない。

myself(マイセルフ)→(マイセフ)

⑥最初のθはtに、最初のðはdとして発音される。

thing(スィング)→(ティング)

this(ズィス)→(ディス)

⑦語尾のθはfと発音される。

tenth(tenθ)→(tenf)

AAVEの文法上の特徴

①be動詞が省略されがち。

He is good at swimming.→He good at swimming.

Mary is loved by everybody.→Mary loved by everybody.

②習慣や未来を表すbe動詞は人称によって変化せず、beまたはbeesが使われる。

John is always quick in answering the question.→John be always quick in answering the question.

Tom is often late for school.→Tom bees often late for school.

※ネイティブの先生曰く、現在ではアフロアメリカンの人もこの表現はほとんど使わないらしい。

③三人称単数現在形のsや複数形のs、所有格のsがしばしば付かない。

Tom goes to bed at ten.→Tom go to bed at ten.

five pens.→five pen.

my uncle’s house.→my uncle house.

④過去形の否定にain’t(エイント)が使われがち。

I ain’t go to school yesterday.

She ain’t got no money.

⑤否定に否定を重ねる(多重否定)。

They didn’t give me any money.→They ain’t give me no money.

⑥過去形は現在形でごり押し。

I went shopping yesterday.→I go shopping yesterday.

⑦完了形はhaveではなくbeenやdoneで代用する。

Tom been finished the work.

Tom done finished the work.

参考文献:長谷川瑞穂著『はじめての英語学』

地域方言

地域による言葉の変種。ちなみに方言とよく似た言葉になまりがあるが、方言が文法や語彙の違いを指すのに対して、なまりは発音の違いを指す。

①スコットランドの方言

notの代わりにnoやnaeを使う。

He’s no coming.

I cannae go.

②イングランド北部・南西部の方言

thou thee thineのような古い二人称単数が使われる。

③be動詞の平準化

I is(イングランド北東部)

You am(ウェスト・ミッドランズ)

社会方言

社会方言は話者の社会階級や職業、年齢による変種を言う。

社会方言には発音、語彙、文法に違いがあるが、特に発音において顕著である。1966年にラボフがニューヨークのランクの異なるデパート(イトーヨーカドー~伊勢丹みたいな)で調査したところ、rをちゃんと発音している人の割合は高級店の方が高く、発音における階級差がはっきりと現れた。

ちなみにイギリスでは、ロンドンの下町で話されるコクニー(Cockney)が有名で、「day」を「ダイ」と呼んだり、韻を踏んだ表現を多用したりする。

ピジン(pidgin)

共通の言語を持たない人同士がコミュニケーションのために作り出す、どちらの言語とも異なる新たな言語体系のこと。ピジンは語彙も乏しく、文法構造は単純化され、使用される範囲も限られるが、なんらかの原因によってピジンの語彙や表現が充実し、日常的に広い範囲で使われる(第一言語で使われる)とクリオール(creole)と呼ばれるようになる。

ほとんどのピジンやクリオールはヨーロッパの言語に基づいており、大きく17~18世紀の奴隷貿易による大西洋グループ(アフリカ人がカリブ海へ移ったカリブ海クリオール語など)と、19世紀に募集による農園労働者で発達した太平洋グループ(ハワイピジンなど)に分けられる。

アメリカ英語

方言を超えた一大勢力である。

特徴

①イギリスのいくつもの方言話者が入植したため、その影響を受ける。

②スペイン語などアメリカ大陸に共存した言語の影響を受ける。先住民との接触も。

③世界中からの移民の文化や言語の影響を受ける。

④南部を発祥の地としてアフリカ系アメリカ人の英語(AAVE)が変種として生まれる。

イギリス英語との違い

①母音の後のrを発音する。

②askなどの母音をæsk(アェスク)と発音する。

③現在完了形(have+過去分詞形)よりもjust+過去形を使う。I just moved.

④andやtoを用いない。Come take a look. Go see him.

AAVE

アフロ・アメリカン・ヴァーナキュラー・イングリッシュ。

1960年代以前は「黒人英語」と呼ばれ、いい加減で欠陥のある劣った言語だと差別されていたが、ラボフという学者がレヴィ=ストロース的に研究すると明確な規則性があり白人の下層階級の英語と近いことが分かった。

悲しきハーレム。

AAVEの発音上の特徴

①無声子音がダブる場合は、あとの無声子音は読まない。

books(ブックス)→(ブック)

②有声子音がダブる場合は、あとの有声子音は読まない。

band(ボンド)→(ボン)

③母音の後や母音にはさまれたrは読まない。

your(ユアー)→(ユー)

interest(インタレスト)→(インタイスト)

④最後のtやdは読まない。

find(ファインド)→(ファイン)

liked(ライクド)→(ライク)

⑤母音の後のlは読まない。

myself(マイセルフ)→(マイセフ)

⑥最初のθはtに、最初のðはdとして発音される。

thing(スィング)→(ティング)

this(ズィス)→(ディス)

⑦語尾のθはfと発音される。

tenth(tenθ)→(tenf)

AAVEの文法上の特徴

①be動詞が省略されがち。

He is good at swimming.→He good at swimming.

Mary is loved by everybody.→Mary loved by everybody.

②習慣や未来を表すbe動詞は人称によって変化せず、beまたはbeesが使われる。

John is always quick in answering the question.→John be always quick in answering the question.

Tom is often late for school.→Tom bees often late for school.

※ネイティブの先生曰く、現在ではアフロアメリカンの人もこの表現はほとんど使わないらしい。

③三人称単数現在形のsや複数形のs、所有格のsがしばしば付かない。

Tom goes to bed at ten.→Tom go to bed at ten.

five pens.→five pen.

my uncle’s house.→my uncle house.

④過去形の否定にain’t(エイント)が使われがち。

I ain’t go to school yesterday.

She ain’t got no money.

⑤否定に否定を重ねる(多重否定)。

They didn’t give me any money.→They ain’t give me no money.

⑥過去形は現在形でごり押し。

I went shopping yesterday.→I go shopping yesterday.

⑦完了形はhaveではなくbeenやdoneで代用する。

Tom been finished the work.

Tom done finished the work.

英語学概論覚え書き④

2017-02-11 22:20:18 (8 years ago)

-

カテゴリタグ:

- 語学

第4回目は、英文法について。そういやSVOCとか最後まで謎だったな・・・

スヴォク!!(シャザム的に)

参考文献:長谷川瑞穂著『はじめての英語学』

統語構造(syntactic structure)

シンタクティック・ストラクチャー。文章における規則的な配列構造のこと。文章を構成する単語はただ横一列に並んでいるのではなく、その結び付きには強弱がある。だが、時としてそのプライオリティがよくわからない場合がある。以下の文章がそれである。

例:Little girls and cats were playing in the park.

この場合、Littleがgirlsのみを形容しているのか(小さい少女と大きさ不明のネコ)、それともgirls and catsまでを形容しているのか(小さい少女と小さいネコ)によって、文章の意味が違ってくる。

○Alice always loves cats.

×Alice loves always cats.

また、上の文章は文法的にアリだが、下の文章はNG(頻度を表す副詞alwaysは動詞lovesと目的語catsのあいだには入れない)なのは、Loves catsがVP(動詞句)というひとまとまりの構成素をなしているために、副詞がそのあいだに割り込めないからであると考えられる。一方、Alice lovesは構成素をなしていないためalwaysが割り込める。

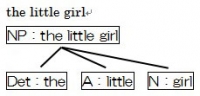

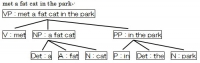

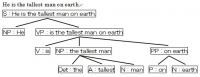

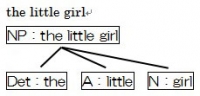

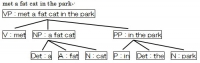

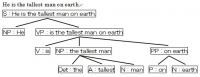

句構造標識(phrase marker)

フレーズ・マーカー。句構造を分かりやすく示す樹形図のこと。分岐分類のクラドクラムのようにステム(枝)やノード(分岐点)もある。

句構造標識で使う範疇(カテゴリー)の略称は以下の通り。

大きい順から

S:文(センテンスsentence)

NP:名詞句(ナウン・フレーズnoun phrase)

VP:動詞句(バーブ・フレーズverb phrase)

PP:前置詞句(プレポジショナル・フレーズprepositional phrase)

AP:形容詞句(アドジェクティブ・フレーズadjective phrase)

AdvP:副詞句(アドバーブ・フレーズadverb phrase)

X’:Xプライム。品詞よりは大きいが品詞句よりは小さい構成素を表す記号。名詞だったらN’(Nプライム)とする。Susan likes this fat cat.の“fat cat”にあたる。

N:名詞(ナウンnoun)

V:動詞(バーブverb)

AUX:助動詞(オグジュアリーauxiliary)

canやwillなど。

P:前置詞(プレポジションpreposition)

toやatやon、in、byなど。強いて言えば日本語の助詞に近いポジション。

A:形容詞(アジェクティブadjective)

名詞を修飾する。

Adv:副詞(アドバーブadverb)

notやaboutやbeforeやafterなど。ほぼ形容詞だが名詞以外を修飾する。

Det:限定詞(デタミナーdeterminer)

単語の範囲を限定する。aやtheなどの冠詞や、this、thatなどの指示詞、my、yourなどの所有格、それとno、everyなど。

I:屈折接辞(インフレクションinflection)

-s や-edなど

特殊な句構造標識

IP:屈折修辞句(インフレクショナル・フレーズinflectional phrase)

~sなどの屈折修辞を句の主要部とする考え方で用いる。

CP:補文句(コンプレメンタイザー・フレーズcomplementizer phrase)

that~で始まる補文(従属節)を、句の主要部とする考え方で用いる。

句構造標識の例

節(clause)

節と句はどちらも二語以上で成り立つが、節には必ず内部に主語と述語があり、その点で句と区別される。

重文(Compound Sentences)

複数の節があり、それぞれの節が単独でも文章として成立するもの。

例:Adam likes dog and Eve likes cat.

訳:アダムはイヌが好きで、イヴはネコが好きです。

この時、それぞれの節は対等な関係で接続詞(and)によって連結されている。こういった接続詞を等位接続詞(orやbutなど)という。

複文(Complex Sentences)

複数の節があり、さらにそのひとつが従属節である文章。

例:He told Susan that he was sick in bed.

訳:彼は「(自分が)病気で寝ていた」とスーザンに話した。

この時のHe told Susanが主節(メイン・クローズmain clause)で、会話の内容を表すthat he was sick in bedが従属節(ディペンデント・クローズdependent clause)である。

従属節は主節がないと文として成り立たない(「病気で寝ていた」と・・・で文章が終わってしまう)。

動詞(verb)

いろいろあります。スゲエややこしいです。

♪なんだかとってもイライラするのDoして(C)菅野美穂

自動詞(intransitive verb)と他動詞(transitive verb)

動詞には、自動詞(目的語を必要としない=自分にしか影響を与えない動詞)と他動詞(目的語を必要とする=相手や物に影響を与える動詞)のふたつがあるが、動詞によってはどちらも兼ねるものがあるので、文脈で判断するしかない。

また、ややこしいのが、自動詞はその後ろにofやwithなどの前置詞を置くと、他動詞的に目的語を取ることができる。

たとえばlook at meではlookの後に前置詞のatを伴うので、「~を見る」という他動詞的な意味なのに自動詞。

ちなみにarriveは必ずatやonといった前置詞とセットで使われるので、他動詞になることはない。

連結動詞(Linking Verb)

主語とイコール関係の補語(述語主格)を取る動詞。SVCの時のV。つまり単独では意味が成立しない。

look、taste、smellなど、知覚を表す動詞や、seem(思える)、sound(思える)、feel(感じる)など心理や感覚を表す動詞、stand、stay、keep、remain(残る)、glow(光る)などの状態を表す動詞、またbe動詞が含まれる。

練習問題

次の動詞を用いた英語の文を作れ。時制や人称によって形が変化してもかまいません。そして、その作った文の中で、当該の動詞がどのようなタイプのものか(自動詞、他動詞、補部が必要、目的語がいくつ必要かなど)を述べよ。

初見で問題の意味すらよく分からなかったやつ。マロさんありがとうございます。

take

I took a rabbit in a trap.(私は罠でウサギを捕まえた)

他動詞なので最低でも一つは目的語を取らなければならない。この場合はウサギが目的語。

walk

I walked to the station.(私は駅へ歩いた)

自動詞だが、前置詞とセットなので目的語(駅へ)を取る。

give

Please give me the apple.(私にそのリンゴを取ってください)

他動詞。私とそのリンゴが目的語。

live

Man shall not live by bread alone.(人はパンだけで生きるにあらず)

自動詞だが、前置詞とセットなので目的語(パンだけで)を取る。

look

He looked intelligent.(彼は知的に見えた)

インテリジェントが目的語ではなく補語(形容詞)なので、自動詞かつ連結動詞。

スヴォク!!(シャザム的に)

参考文献:長谷川瑞穂著『はじめての英語学』

統語構造(syntactic structure)

シンタクティック・ストラクチャー。文章における規則的な配列構造のこと。文章を構成する単語はただ横一列に並んでいるのではなく、その結び付きには強弱がある。だが、時としてそのプライオリティがよくわからない場合がある。以下の文章がそれである。

例:Little girls and cats were playing in the park.

この場合、Littleがgirlsのみを形容しているのか(小さい少女と大きさ不明のネコ)、それともgirls and catsまでを形容しているのか(小さい少女と小さいネコ)によって、文章の意味が違ってくる。

○Alice always loves cats.

×Alice loves always cats.

また、上の文章は文法的にアリだが、下の文章はNG(頻度を表す副詞alwaysは動詞lovesと目的語catsのあいだには入れない)なのは、Loves catsがVP(動詞句)というひとまとまりの構成素をなしているために、副詞がそのあいだに割り込めないからであると考えられる。一方、Alice lovesは構成素をなしていないためalwaysが割り込める。

句構造標識(phrase marker)

フレーズ・マーカー。句構造を分かりやすく示す樹形図のこと。分岐分類のクラドクラムのようにステム(枝)やノード(分岐点)もある。

句構造標識で使う範疇(カテゴリー)の略称は以下の通り。

大きい順から

S:文(センテンスsentence)

NP:名詞句(ナウン・フレーズnoun phrase)

VP:動詞句(バーブ・フレーズverb phrase)

PP:前置詞句(プレポジショナル・フレーズprepositional phrase)

AP:形容詞句(アドジェクティブ・フレーズadjective phrase)

AdvP:副詞句(アドバーブ・フレーズadverb phrase)

X’:Xプライム。品詞よりは大きいが品詞句よりは小さい構成素を表す記号。名詞だったらN’(Nプライム)とする。Susan likes this fat cat.の“fat cat”にあたる。

N:名詞(ナウンnoun)

V:動詞(バーブverb)

AUX:助動詞(オグジュアリーauxiliary)

canやwillなど。

P:前置詞(プレポジションpreposition)

toやatやon、in、byなど。強いて言えば日本語の助詞に近いポジション。

A:形容詞(アジェクティブadjective)

名詞を修飾する。

Adv:副詞(アドバーブadverb)

notやaboutやbeforeやafterなど。ほぼ形容詞だが名詞以外を修飾する。

Det:限定詞(デタミナーdeterminer)

単語の範囲を限定する。aやtheなどの冠詞や、this、thatなどの指示詞、my、yourなどの所有格、それとno、everyなど。

I:屈折接辞(インフレクションinflection)

-s や-edなど

特殊な句構造標識

IP:屈折修辞句(インフレクショナル・フレーズinflectional phrase)

~sなどの屈折修辞を句の主要部とする考え方で用いる。

CP:補文句(コンプレメンタイザー・フレーズcomplementizer phrase)

that~で始まる補文(従属節)を、句の主要部とする考え方で用いる。

句構造標識の例

節(clause)

節と句はどちらも二語以上で成り立つが、節には必ず内部に主語と述語があり、その点で句と区別される。

重文(Compound Sentences)

複数の節があり、それぞれの節が単独でも文章として成立するもの。

例:Adam likes dog and Eve likes cat.

訳:アダムはイヌが好きで、イヴはネコが好きです。

この時、それぞれの節は対等な関係で接続詞(and)によって連結されている。こういった接続詞を等位接続詞(orやbutなど)という。

複文(Complex Sentences)

複数の節があり、さらにそのひとつが従属節である文章。

例:He told Susan that he was sick in bed.

訳:彼は「(自分が)病気で寝ていた」とスーザンに話した。

この時のHe told Susanが主節(メイン・クローズmain clause)で、会話の内容を表すthat he was sick in bedが従属節(ディペンデント・クローズdependent clause)である。

従属節は主節がないと文として成り立たない(「病気で寝ていた」と・・・で文章が終わってしまう)。

動詞(verb)

いろいろあります。スゲエややこしいです。

♪なんだかとってもイライラするのDoして(C)菅野美穂

自動詞(intransitive verb)と他動詞(transitive verb)

動詞には、自動詞(目的語を必要としない=自分にしか影響を与えない動詞)と他動詞(目的語を必要とする=相手や物に影響を与える動詞)のふたつがあるが、動詞によってはどちらも兼ねるものがあるので、文脈で判断するしかない。

また、ややこしいのが、自動詞はその後ろにofやwithなどの前置詞を置くと、他動詞的に目的語を取ることができる。

たとえばlook at meではlookの後に前置詞のatを伴うので、「~を見る」という他動詞的な意味なのに自動詞。

ちなみにarriveは必ずatやonといった前置詞とセットで使われるので、他動詞になることはない。

連結動詞(Linking Verb)

主語とイコール関係の補語(述語主格)を取る動詞。SVCの時のV。つまり単独では意味が成立しない。

look、taste、smellなど、知覚を表す動詞や、seem(思える)、sound(思える)、feel(感じる)など心理や感覚を表す動詞、stand、stay、keep、remain(残る)、glow(光る)などの状態を表す動詞、またbe動詞が含まれる。

練習問題

次の動詞を用いた英語の文を作れ。時制や人称によって形が変化してもかまいません。そして、その作った文の中で、当該の動詞がどのようなタイプのものか(自動詞、他動詞、補部が必要、目的語がいくつ必要かなど)を述べよ。

初見で問題の意味すらよく分からなかったやつ。マロさんありがとうございます。

take

I took a rabbit in a trap.(私は罠でウサギを捕まえた)

他動詞なので最低でも一つは目的語を取らなければならない。この場合はウサギが目的語。

walk

I walked to the station.(私は駅へ歩いた)

自動詞だが、前置詞とセットなので目的語(駅へ)を取る。

give

Please give me the apple.(私にそのリンゴを取ってください)

他動詞。私とそのリンゴが目的語。

live

Man shall not live by bread alone.(人はパンだけで生きるにあらず)

自動詞だが、前置詞とセットなので目的語(パンだけで)を取る。

look

He looked intelligent.(彼は知的に見えた)

インテリジェントが目的語ではなく補語(形容詞)なので、自動詞かつ連結動詞。

英語学概論覚え書き③

2017-02-07 20:49:00 (8 years ago)

-

カテゴリタグ:

- 語学

第3回目は、英単語のフレキシブルさについてです。英語アレルギーの私にとっては、グローバルスタンダードだかなんだか知らねーが、英語よキサマはいつから地球語になったって感じなんだけど、ひとつ感じたのは、みんなで好き勝手にカスタムできるような言語っていうのはヒットするんだろうな。

参考文献:長谷川瑞穂著『はじめての英語学』

形態素

ことばにおける「意味を持った最小の形式」を形態素という。形態素は大きく二つに分けられ、poiceやcarのようにそれだけで単語になるものを自由形態素、edのようにそれだけでは単語になれず他の形態素に付随するものを拘束形態素という。

さらに、拘束形態素は~edのように形態素の語形を変化させ(過去形や複数形など)文法的機能を担う屈折形態素と、un~や~nessのように形態素にくっつくことで、その意味を付け足し変化させ(反~、非~、前~、~主義者など)別語を作る派生形態素に分けられる。

屈折形態素の例

economy→economies

派生形態素の例

economy→economist

teachers

teach 自由形態素

-er 派生形態素

-s 屈折形態素

misunderstanding(誤解)

mis 派生形態素

under 自由形態素

stand 自由形態素

-ing 屈折形態素

unbelievable

un 派生形態素

believ(e)自由形態素

-able 派生形態素

複合語

自由形態素(単語)どうしの組み合わせで作られた語。大部分は複合名詞と複合形容詞で、複合動詞は少ない。

複合語の内部構造に着目すると、複合語には文法的にも意味的にも中心となる部分(主要部)があり、たとえばブラックボード(黒板)はボードの一種であり、ブラックという色の一種ではない。主要部はほとんどの場合、複合語の右側にあり、そのため右側主要部の規則と言われる。

world-famous

意味:「世界的に有名な」

複合語自体の品詞:形容詞

構成要素の品詞:world名詞 famous形容詞

主要部:famous

bittersweet

意味:「ほろ苦い」

複合語自体の品詞:形容詞、もしくは名詞

構成要素の品詞:bitter形容詞 sweet名詞

主要部:sweet

upgrade

意味:「格上げする」

複合語自体の品詞: 動詞

構成要素の品詞:up前置詞 grade動詞

主要部:grade

その他の語形成

いろいろあります。

派生

例:disappear(見えなくなる)appear(見えてくる)に派生形態素disをくっつけている。

転換

例:fish(「魚」という意味から転じて「釣りをする」という意味も)

略語

例:NASA= National Aeronautics and Space Administration

短縮(省略)

例1:co-op=cooperative(協同組合)

例2:A.M=ante meridiem P.M=post meridiem

例3:B.C.=Before Christ A.D.=Anno Domini(ラテン語で主の年)

借用

例:ombudsman(スウェーデン語の代理人から)

混成

例:bit=binary(二進法の)+digit(ケタ)

逆成

例:window shop(「窓屋さん」ではなく「買わずに陳列品をのぞいて歩く」という意味のウィンドウショッピングから)

意味拡張

以下の3種類がある。

シミリー(simile)

直喩のこと。~のような。

メタファー(metaphor)

隠喩のこと。『ジュラシック・パーク』のマルカム博士の「サトラー博士、まさか“引力の法則”は知っているよね?」のセリフなどがそれ。

メトニミーに比べて抽象的で、場合によっては理解するのに教養がいる。

例:We’ll save a lot of time if we go by car.

時間もお金のように節約(save)できるというメタファー。

時間もお金と同じく価値ある資源だという認識が背後にある。

メトニミー(metonymy)

換喩のこと。メタファーに似るが、こちらのほうが直接的で部分で全体を表す。

「おいそこのメガネ(かけたヤツ)」の「メガネ」がそれである。

例:The hotel was full of suits.

直訳すると「ホテルはスーツでいっぱいだった」になっちゃうが、ここでの「suits」は「重役」と訳す。ほかにも「クラウン」で「王様」、「ハリウッド」で「アメリカ映画界」などなど。

①時間的な長さに基づくメトニミー

二つ以上の行為が同時に起きるときにみられる意味拡張。

例:He turned his back on his own family when they needed help.

「turn one's back」は、本来「背を向ける」という身体的な動作を表す言葉だが、「自分の家族が助けを必要としている」というシチュエーションから、「背を向ける」=「援助を拒んだ」と意味を拡張する。

②メーカーが製品を表すメトニミー

「two Cadillacs」や「a Sony」などで、キャデラック社製の自動車やソニー製品を表す。

会社名は固有名詞なので、普通に会社名が言いたい場合は、複数形のsや冠詞はつかないのに注目。

③推論に基づくメトニミー

「alone(自分ひとりだけ)」なら「寂しい」はずという推論に基づく意味拡張。

同義語(synonym)

シノニム。意味が同じ言葉。

たとえばbig、huge、enormousはどれも「(決定などが)重大な」という意味。

しかし、同義性は言葉の意味が完全に同一であることを必ずしも意味しない(完全な同義性はあり得ないと考える学者もいる)。

たとえばビッグとリトルは主観的(口語的)、ラージ、スモールは客観的(フォーマル)な大きさを表すなどである(ビッグマウスをラージマウスに置き換えると意味が変わってしまう)。

例A:The employees received a little Christmas bonus.

訳:従業員たちはささやかなクリスマスボーナスをもらった。

例B:The employees received a small Christmas bonus.

例:従業員たちはわずかなクリスマスボーナスをもらった

この例では、リトルがスモールと違い、気前がいいというニュアンスがあることが分かる。

反義語(antonym)

意味が反対の関係にある言葉。以下の4種類ある。

①連続的な尺度上の対称

hot-cold、good-bad、long-shortなど

反義語の中間にあたる領域があるため(例えば、熱くも冷たくもない温度など)、前提となる尺度全てをカバーできない。

②相補的な尺度

alive-dead、married(既婚)-unmarried(未婚)、odd(奇数)-even(偶数)

Aじゃなければ必ずBという背理法が成り立つ二者択一タイプ。

③逆方向の移動や変化

ascend(上る)-descend(下る) lengthen(延長)-shorten(短縮)

④反対側からの関係付け

above(~~より高い)-below(~~より低い) ancestor(先祖)-descendant(子孫)

同じ現象でもAから見ればBだが、Bから見ればA的なタイプ。

構造意味論

ある言葉の意味は、他の言葉との関係性に基づいて決定されるという考え方を、構造意味論という。言語学者ソシュールに始まる構造主義による考え方であり、言語の要素はそれぞれが孤立して存在するのではなく、同じ言語内の他の要素とネットワークのように互いに関連し合い、このとき他の要素との差異が認められる場合に限り存在が認められるとする。したがって、同じものを指している言葉でも、意味的に対立する言葉に何を持ってくるかによって、その言葉の意味は変わることになる。

boy(男性)⇔girl(少女=女性)性別で対立

boy(子ども)⇔man(大人の男性)年齢で対立

boy(人間)⇔kitten(子猫)種族で対立

日本語の「水」には、温度の違いによって「湯」という別の言葉が対立するが、英語には湯を表す言葉がなく、水を表す「water」が「湯」を表す際にも用いられる。

日本人は「水」と言うと一般的に「冷たい水」をイメージするが、イギリス人は、冷水からぬるま湯、お湯まで「water」がカバーするので、「water」だけでは水の温度が限定できないということになる。

しかし、「氷」に当たる「ice」は英語存在するため、日本語の「水」は水の温度と状態(相)の違いに対応する言葉だが、英語の「water」は水の状態の違いのみに対応していると考えられる。実際、「水蒸気」を表す言葉は「sterm」として別語があてがわれている。

参考文献:長谷川瑞穂著『はじめての英語学』

形態素

ことばにおける「意味を持った最小の形式」を形態素という。形態素は大きく二つに分けられ、poiceやcarのようにそれだけで単語になるものを自由形態素、edのようにそれだけでは単語になれず他の形態素に付随するものを拘束形態素という。

さらに、拘束形態素は~edのように形態素の語形を変化させ(過去形や複数形など)文法的機能を担う屈折形態素と、un~や~nessのように形態素にくっつくことで、その意味を付け足し変化させ(反~、非~、前~、~主義者など)別語を作る派生形態素に分けられる。

屈折形態素の例

economy→economies

派生形態素の例

economy→economist

teachers

teach 自由形態素

-er 派生形態素

-s 屈折形態素

misunderstanding(誤解)

mis 派生形態素

under 自由形態素

stand 自由形態素

-ing 屈折形態素

unbelievable

un 派生形態素

believ(e)自由形態素

-able 派生形態素

複合語

自由形態素(単語)どうしの組み合わせで作られた語。大部分は複合名詞と複合形容詞で、複合動詞は少ない。

複合語の内部構造に着目すると、複合語には文法的にも意味的にも中心となる部分(主要部)があり、たとえばブラックボード(黒板)はボードの一種であり、ブラックという色の一種ではない。主要部はほとんどの場合、複合語の右側にあり、そのため右側主要部の規則と言われる。

world-famous

意味:「世界的に有名な」

複合語自体の品詞:形容詞

構成要素の品詞:world名詞 famous形容詞

主要部:famous

bittersweet

意味:「ほろ苦い」

複合語自体の品詞:形容詞、もしくは名詞

構成要素の品詞:bitter形容詞 sweet名詞

主要部:sweet

upgrade

意味:「格上げする」

複合語自体の品詞: 動詞

構成要素の品詞:up前置詞 grade動詞

主要部:grade

その他の語形成

いろいろあります。

派生

例:disappear(見えなくなる)appear(見えてくる)に派生形態素disをくっつけている。

転換

例:fish(「魚」という意味から転じて「釣りをする」という意味も)

略語

例:NASA= National Aeronautics and Space Administration

短縮(省略)

例1:co-op=cooperative(協同組合)

例2:A.M=ante meridiem P.M=post meridiem

例3:B.C.=Before Christ A.D.=Anno Domini(ラテン語で主の年)

借用

例:ombudsman(スウェーデン語の代理人から)

混成

例:bit=binary(二進法の)+digit(ケタ)

逆成

例:window shop(「窓屋さん」ではなく「買わずに陳列品をのぞいて歩く」という意味のウィンドウショッピングから)

意味拡張

以下の3種類がある。

シミリー(simile)

直喩のこと。~のような。

メタファー(metaphor)

隠喩のこと。『ジュラシック・パーク』のマルカム博士の「サトラー博士、まさか“引力の法則”は知っているよね?」のセリフなどがそれ。

メトニミーに比べて抽象的で、場合によっては理解するのに教養がいる。

例:We’ll save a lot of time if we go by car.

時間もお金のように節約(save)できるというメタファー。

時間もお金と同じく価値ある資源だという認識が背後にある。

メトニミー(metonymy)

換喩のこと。メタファーに似るが、こちらのほうが直接的で部分で全体を表す。

「おいそこのメガネ(かけたヤツ)」の「メガネ」がそれである。

例:The hotel was full of suits.

直訳すると「ホテルはスーツでいっぱいだった」になっちゃうが、ここでの「suits」は「重役」と訳す。ほかにも「クラウン」で「王様」、「ハリウッド」で「アメリカ映画界」などなど。

①時間的な長さに基づくメトニミー

二つ以上の行為が同時に起きるときにみられる意味拡張。

例:He turned his back on his own family when they needed help.

「turn one's back」は、本来「背を向ける」という身体的な動作を表す言葉だが、「自分の家族が助けを必要としている」というシチュエーションから、「背を向ける」=「援助を拒んだ」と意味を拡張する。

②メーカーが製品を表すメトニミー

「two Cadillacs」や「a Sony」などで、キャデラック社製の自動車やソニー製品を表す。

会社名は固有名詞なので、普通に会社名が言いたい場合は、複数形のsや冠詞はつかないのに注目。

③推論に基づくメトニミー

「alone(自分ひとりだけ)」なら「寂しい」はずという推論に基づく意味拡張。

同義語(synonym)

シノニム。意味が同じ言葉。

たとえばbig、huge、enormousはどれも「(決定などが)重大な」という意味。

しかし、同義性は言葉の意味が完全に同一であることを必ずしも意味しない(完全な同義性はあり得ないと考える学者もいる)。

たとえばビッグとリトルは主観的(口語的)、ラージ、スモールは客観的(フォーマル)な大きさを表すなどである(ビッグマウスをラージマウスに置き換えると意味が変わってしまう)。

例A:The employees received a little Christmas bonus.

訳:従業員たちはささやかなクリスマスボーナスをもらった。

例B:The employees received a small Christmas bonus.

例:従業員たちはわずかなクリスマスボーナスをもらった

この例では、リトルがスモールと違い、気前がいいというニュアンスがあることが分かる。

反義語(antonym)

意味が反対の関係にある言葉。以下の4種類ある。

①連続的な尺度上の対称

hot-cold、good-bad、long-shortなど

反義語の中間にあたる領域があるため(例えば、熱くも冷たくもない温度など)、前提となる尺度全てをカバーできない。

②相補的な尺度

alive-dead、married(既婚)-unmarried(未婚)、odd(奇数)-even(偶数)

Aじゃなければ必ずBという背理法が成り立つ二者択一タイプ。

③逆方向の移動や変化

ascend(上る)-descend(下る) lengthen(延長)-shorten(短縮)

④反対側からの関係付け

above(~~より高い)-below(~~より低い) ancestor(先祖)-descendant(子孫)

同じ現象でもAから見ればBだが、Bから見ればA的なタイプ。

構造意味論

ある言葉の意味は、他の言葉との関係性に基づいて決定されるという考え方を、構造意味論という。言語学者ソシュールに始まる構造主義による考え方であり、言語の要素はそれぞれが孤立して存在するのではなく、同じ言語内の他の要素とネットワークのように互いに関連し合い、このとき他の要素との差異が認められる場合に限り存在が認められるとする。したがって、同じものを指している言葉でも、意味的に対立する言葉に何を持ってくるかによって、その言葉の意味は変わることになる。

boy(男性)⇔girl(少女=女性)性別で対立

boy(子ども)⇔man(大人の男性)年齢で対立

boy(人間)⇔kitten(子猫)種族で対立

日本語の「水」には、温度の違いによって「湯」という別の言葉が対立するが、英語には湯を表す言葉がなく、水を表す「water」が「湯」を表す際にも用いられる。

日本人は「水」と言うと一般的に「冷たい水」をイメージするが、イギリス人は、冷水からぬるま湯、お湯まで「water」がカバーするので、「water」だけでは水の温度が限定できないということになる。

しかし、「氷」に当たる「ice」は英語存在するため、日本語の「水」は水の温度と状態(相)の違いに対応する言葉だが、英語の「water」は水の状態の違いのみに対応していると考えられる。実際、「水蒸気」を表す言葉は「sterm」として別語があてがわれている。

英米文学1覚え書き①

2017-02-04 18:30:40 (8 years ago)

-

カテゴリタグ:

- 文学

ちょっと臨時に置いておきます。そのうち追加&訂正。

参考文献:板橋好枝・高橋賢一編著『はじめて学ぶアメリカ文学史』

アメリカン・ドリーム

古代ギリシャのアトランティス伝説以来、西方はヨーロッパ人にとっての黄金郷であり、17世紀に大西洋を渡った移民にとってもアメリカの新大陸は理想郷だった。

新大陸は旧大陸の封建制による圧迫のもとで果たせなかった理想、願望の実現の場となった。アメリカンドリームは自由、平等、機会均等など、移民が実現しようとした理念の総称であり、人間の基本的権利として独立宣言に謳われた。

アメリカの夢にはこういった約束の地に「楽園」を求めるピューリタン的な崇高な精神性とともに、物質的な欲望の実現を求める世俗的側面もあった。独立宣言の起草者のひとりであるフランクリンは、ピューリタン的な勤勉と倹約を奨励し、また、実力さえあれば身分によらず誰しも成功し富を築くことができる可能性を説いた。つまり、富の獲得が職業的な有能さの証とみなされ、神の意思に沿うものであると考えられたのである。

こういったすべてが個人の努力次第という考え方は、西漸運動やフロンティアスピリットにつながり、やがて宗教的・精神的理想は薄れ、世俗的・物質的な夢として人々の価値基準となった。

アメリカ文学の開花(19世紀中期)

国家の自立基盤も固まり、世界で最も進んだ民主主義の国という考えが広まったこの時期はロマン主義的な文芸興隆期と呼ばれ、独特な想像力の展開を見せた。

それまでのピューリタニズムによるたがが外れ、多様な潮流が奔放に噴出、超絶主義、懐疑的ロマン主義、草の根民主主義、合理主義などが、それぞれの内部に曖昧性を残しながらも存在を主張した。これをアメリカ・ルネッサンスという。

アメリカ・ルネッサンス期においては、自然に対する人間精神の照応関係が最も重要な意味を持った。エマソンの「自然」、ソローの「ウォールデンの森」、ホーソーンの「森」、メルヴィルの「海」、ホイットマンの「草の葉」(『いまを生きる』の「おお船長わが船長」の作者)など、自然がアメリカ・ロマンティシズム期のキーワードとなるのである。

明白な天命

マニフェスト・ディスティニー。北部と南部の対立が深刻化していた19世紀初頭に大衆のあいだで広まった、「西部の未開の地に入植し、独自の理想郷を実現する」という、白人の利己的な拡張主義のこと。

もともとは「若きアメリカ運動」の活動家でコラムニストのジョン・オサリバンの造語で、「毎年のように増大するアメリカ国民の果てしない発展のために、神によってあてがわれた北米大陸を膨張させるのは明白な天命である」という超自然的論理のもとに、自然の無差別な破壊と、先住民に対する暴力的駆逐が正当化された。

また、1849年にカリフォルニアで突発したゴールドラッシュは、大衆に成金の幻想を与え、西部への拡張主義をさらに促し、南北の矛盾から大衆の目をそらせた。

超絶主義

理性や五感で理解できるものを超絶(トランセンデンド)し、自己の直観により絶対的なもの(神や真理)を把握するという主張。

コールリッジやカントといったドイツ観念論の影響を受ける一方、アンチ・カルヴィニズム(反カルヴァン)を主張するチャニングらのユニテリアニズム(単一主義。三位一体を否定し、神の唯一性を強調する主義)から発展した宗教色の強い思想だった。

個人の内面をすべてにおいて優先させ(自己信頼)、人間の精神を宇宙の中心とし、自然は人間精神のメタファーであるとみなす超絶主義の考えは、1830年代~50年代のアメリカ・ルネッサンス(アメリカ文学最初の隆盛期)の精神をもっともよく体現し、理知よりも心情を、思弁よりも想像力を優位に置くロマン主義に通じていた。

その中心人物だったラルフ・ウォルド・エマソンは、「森の中で我々は理性と信仰に立ち戻る」と述べ、ピューリタンがかつて「荒野」と呼んだアメリカの大自然に対して「新しい文学や思想を生む土地」という新たな認識を与えた。

Henry David Thoreau (1817-62)

コンコードの鉛筆製造の家に生まれたヘンリー・デビッド・ソローは、ハーヴァード大学で古典文学を学び、卒業後はコンコードに戻ってエマソンら超絶主義者と交流し、その影響を受けつつ独自の作風を築いた。

28歳の時、ソローは湖畔の森の中に丸太小屋を建てて、約2年間におよぶ晴耕雨読の生活を始めた。『ウォールデン 森の中の生活』(Walden;or,Life in the Woods,1854)は、その時の生活の詳細な記録であり、ソローの詩人博物学者および社会批評家の両面が鮮明に現れた代表作である。

作中において、ソローは「to front only essential fact of life」と、人生の本質に直面するためだけに森での生活を始めた、と述べている。ここに超絶主義における自己信頼の思想を実践しようとするソローの意志が見受けられ、さらに「to know it by experience」という一文から、超絶主義者が直観だけではなく個人の経験も重視していたことが分かる。こういった思想的土壌があったからこそ、プラグマティズムがアメリカで生まれたのである。

ソローが後世に与えた影響は、それだけではない。

1846年7月、奴隷制度とメキシコ戦争に反対し、人頭税の支払いを拒んだソローは牢屋に入れられ、この出来事はのちに講演やエッセイになった。(“Civil Disobedience”,1849)

政府(多数派)の決定が誤っている場合、正しい少数派のとるべき手段は何か、民主主義をさらにもう一歩進める政治形態とは何か、という彼の理想主義かつ精神主義的な政府論は、その後ガンジーやキング牧師に大きな影響を与えることになる。

彼は、土地測量や家業の手伝い以外は決まった職に就かず、独身で個人主義的な自由人としての一生をコンコードで送り、44歳で結核でなくなった。

Nathaniel Hawthorne(1804-64)

ナサニエル・ホーソーンは古いピューリタンの家系に生まれ、大学卒業後12年間にわたって書斎に引きこもり、読書と創作を続けた。1839年にボストンの税関に就職、また超絶主義者達が中心となって作った革新的実験農場ブルック・ファームに参加するが、人間関係に失望し、半年で離脱した。この経験は、常に臆病な傍観者を装った語り手が共同体の人間関係を凝視する『ブライズデイル・ロマンス』(The Blithedale Romance,1852)の手法の元ネタとなった。

その後、セイレムの税関に就職、代表作の『緋文字』(The Scarlet Letter,1850)執筆に取り掛かる。

さて、彼の先祖は異教徒の迫害や魔女裁判を行ない、こういった先祖の罪業は、彼の作品に強い影響を与えている。『緋文字』ではピューリタン倫理の根底をなす原罪、世俗的ピューリタンの独善、タブーを破って姦通をした情熱ゆえの罪といったさまざまな罪が描かれ、“罪の意識”という緊迫したテーマにつながっている。

この中でホーソーンが特に関心を抱き、非人間的であるとした罪が、許されざる罪(the Unpardonable Sin)であり、これは、過度の好奇心を持って他者の心の奥にある密かな情念の根拠を追い詰め、その結果他者の人格を破壊してしまうという罪である。

He has violated, in cold blood, the sanctity of a human heart.――(The Scarlet Letter)

こういった、ホーソーンの個人の内面への凝視の根底には、超絶主義者の楽観性、ピューリタニズムの偽善性に対する懐疑の念が強く存在しているのである。

リアリズム文学の隆盛(19世紀後期~20世紀初頭)

この頃のヨーロッパでは、ロマン主義に対抗して自然や人生をありのままに描こうとするリアリズム文学の運動が盛んであった。

一方のアメリカでは南北戦争が終わると地方色の文学が起こり、写実主義への土壌は出来ていたものの、文壇は圧倒的に保守的だった(リアリズム文学を不快なものの代名詞であるとみなした)。

この状況に対してリアリズム戦争を仕掛けたのがハウエルズだった。彼は『ハーパーズ・マンスリー』誌においてドストエフスキーなど海外の新しい文学を精力的に紹介し、リアリズムのための論陣を張った。また彼自身も平凡な中産階級の社会風俗を作品の中で描いている。

彼の他にアメリカにリアリズム文学を根付かせた作家には、フロンティアの生活を口語体で描いたマーク・トウェインや、心理的リアリズムの領域を開拓して20世紀文学の道を開いたヘンリー・ジェイムズなどが挙げられる。

他方、リアリズム文学が実証主義哲学と結びついて、生物学的、社会学的実験の様相を帯びたのがゾラの提唱する自然主義文学であった。人間の運命は環境・遺伝・偶然によって決まってしまうという決定論の立場から、個人の性格、倫理的責任の追求より、生物的、経済的、社会的側面からの科学的観察が重視された。

また、雑誌を中心に始まった社会不正糾弾の傾向はフィクションにも現れ、シカゴの食品缶詰工場の内幕を暴露したシンクレアの小説『ジャングル』は純正食品法成立のきっかけとなった。

さらに、この時代は地方色の作家をはじめとして女性作家の活躍が目に付いた時代でもあった。イーディス・ウォートンは19世紀末のニューヨーク上流社会の風俗習慣を背景に女性の自画と葛藤を描いた。エレン・グラスゴーは1850年代から現代に至るヴァージニア社会の変遷を一連の小説にした。彼女の作品『不毛の地』は自立したたくましい女性が描かれている。

南北戦争が終わったことで黒人の文筆活動も活発化し、彼らは後のハーレム・ルネッサンスの礎を築いた。

地方主義の文学

アメリカの文学は、南北戦争以前はニューイングランド地方(アメリカ北東部。北からメイン州、ニューハンプシャー州、バーモント州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州、コネチカット州。桃太郎電鉄USAでカード駅が並ぶどん詰りなところ)を中心に動いていたが、戦後社会の急速な産業化および画一化に抗うように、地方を題材にする作家が現れた。

薄れゆく地方独自の風土、方言、文化などを描写した記録文学的なリアリズムと、懐古的な哀惜感を伴ったロマンティシズムの混在が特徴。

この背景には、南北戦争後の自国再認識の気運の中で、複数の文学雑誌が新人作家発掘を競ったことが挙げられる。

その先駆者は、カリフォルニアを題材としたブレット・ハートである。

地方色の作家にはほかにも、『アンクルトムの小屋』のストー夫人といった女性作家、中西部の農村をリアルに描いたエグルストン、南部の黒人作家チェスナットなどがいる。なかでもマーク・トゥエインはアメリカを代表する国民的作家になった。

Mark Twain(1835-1910)

東京ディズニーランドでもおなじみのアメリカの国民的作家。

ミズーリ州フロリダの貧しい開拓者の家に生まれたトウェインは、12歳の時に父親が亡くなると学校をやめ、見習いの植字工を経てアメリカ各地を放浪、南北戦争開始までミシシッピー川を運航する蒸気船の操舵手となる。船上での4年間は大学時代に当たり、創作に欠かせない人間観察の場となった。

ちなみに「マーク・トウェイン」はペンネームで(本名はサミュエル・ラングホーン・クレメンズ)、船の航行に最低限必要な水深(2ひろ)に注意を促すかけ声である。

その後、西部に金鉱を探しに行ったりしていたが、ユーモア作家アーティマス・ウォードやブレット・ハートとの出会いから『ジム・スマイリーと彼の跳び蛙』(“Jim Smiley and His Jumping Frog”1865)を発表、この作品により全米的知名度を得たトゥエインは、巧みな語り口、ユーモアと笑いを武器に『赤毛布外遊記』(無邪気なアメリカ人旅行者がヨーロッパの文化や歴史を笑いのめす)などのベストセラーを次々に執筆する。

こうしてアメリカ随一の人気作家となったトウェインは、無垢な子どもの目から見た文明批判というテーマを一貫して追求していくようになる。『トム・ソーヤーの冒険』(The Adventures of Tom Sawyer,1876)『ミシシッピ川の生活』(Life on the Mississippi,1883)『ハックルベリー・フィンの冒険』(Adventures of Huckleberry Finn,英1884米1885)はミシシッピ三部作と呼ばれ、どれも文明(大人社会)の前に消滅する自然と、失われた子ども時代を主題としている。

自然と文明の対立、孤独と死、逃亡と追求、人生への開眼などのアメリカ的主題と、自由と解放を求めて冒険を繰り返す主人公の姿はアメリカ文学における子どものイメージを確立し、かのヘミングウェイも「すべてのアメリカ文学は『ハック・フィン』に由来する」と高くリスペクトしている。

ただし、1作目の『トム・ソーヤー』が子ども時代への郷愁を描いているのに対し、3作目の『ハック・フィン』では現実を生きる子どもの恐怖と幻滅感が強調されており、晩年には、こういった文明批判と人間への懐疑はさらに深まり、未完となった幻想的な時空間の旅物語『不思議な少年』(The Mysterious Stranger,1916)では、救いようのない厭世観、虚無主義が強く描かれている。

アメリカ文学の成熟(1920年代~30年代)

第一次世界大戦後、アメリカ小説は世界文学への道を歩み始める。その口火を切り、リアリズム文学に新たな次元を付け加えたのがシャーウッド・アンダソンだった。短編の名手であった彼は、フロイト的視点から人間の内面というもうひとつのリアルに目を向け、次世代の作家たちが進むべき道しるべとなった。

また、同時代のシンクレア・ルイスは『本町通り』『バビット』などで閉鎖的な中西部の田舎町を鋭く風刺し、写真的リアリズムの極致に至った。

さらに、今世紀アメリカの主要な幻想作家であるキャンベルが現れ、現実風刺と人間の夢想を主題とするとともに、カーン、イージアスカらユダヤ系文学など少数民族の文学の芽生えも見られた。

文学批評では毒舌家メンケンらの活躍がめざましく、アメリカ文明とピューリタニズムを大いに批判した。

ロスト・ジェネレーション

1920年代~30年代に活躍したアメリカの若手作家の世代のことで、ロストは「失われた」というよりは、目的を見失い「迷える」といったニュアンスに近い。

19世紀末に生まれた彼らは、20代に等しく第一次世界大戦を経験し、その多くは既存の価値観(ヴィクトリアンな厳格なモラル)や戦後のアメリカ社会に失望し、パリに渡り、そこでガードルード・スタインらの感化でモダニズム(既存の作品を打ち破る実験的な文学)に触れた。失われた世代という語は、このスタインによるものである。

彼らの新しい感性は、小説の主題を社会の表面から人間の内面へと変え、新たな表現形式と、数々の名作を生んだ。

中心人物は、ヘミングウェイやフィッツジェラルド、フォークナーで、戦争への好奇心は絶望に、国家に対する忠誠心や正義は疑念に・・・といったように価値観が消滅した世界に対する強い虚無感が、彼らの文学作品の大きな特徴である。

ちなみに、ロスト・ジェネレーションの人は中年になると世界恐慌や第二次世界大戦を経験している。かなり可哀想。

Ernest Hemingway(1899-1961)

20世紀のアメリカ小説の巨匠。シカゴ郊外に生まれ、少年時代は腹部ミシガンの森で遊ぶ自然児であり、ときに家出を試みる反逆児だった。

高校を卒業すると一年間だけ短い記者修業をし、翌年の1918年に志願してイタリア軍の赤十字に参加、負傷兵の輸送に当たる。重傷を負って入院したミラノの病院では看護婦に恋をするが失恋する。

19年に帰国。翌年にシカゴでアンダソンと知り合い、創作上の影響を受ける。21年に結婚、新聞社の特派員としてパリに行く。アンダソンの紹介状をもとに「ロスト・ジェネレーション」生みの親スタインを訪れたヘミングウェイは、モダニズムの洗礼を受け創作に励んだ。

アメリカでの第一作『われらの時代に』(In our time,1925)は、大戦を経験した1人の少年の成長を追う短編集で、各短編の間に戦場での光景の一コマを挿入する実験的な方式と、感情を抑えた簡潔で即物的な口語体の語り口が特徴である。

自伝に近い素材の利用、“非情な文体”(ハードボイルドスタイル)と呼ばれる独自の文体の駆使、極限的状況への関心、暴力と死、空虚な観念よりも純粋な感覚の充足を求める生き方などのテーマは、代表的長編『武器よさらば』(A Farewell to Arms,1929)など、以降のヘミングウェイ作品すべてに通底するカラーを予告するものだった。

既存の価値観が消滅した世界で自分の感覚を絶対の基準とする態度は、彼が戦争を通過することにより鍛え上げた感性であり、学び取った方法なのである。

やがて不動の名声を手に入れた彼は、タフガイのイメージそのままに、アフリカでの猛獣刈り、スペインでの闘牛観戦、スペイン内乱での活動など、生の充足を求めた。

ノーベル文学賞を受賞した名作『老人と海』(The Old Man and the Sea,1951)で見事な老成ぶりを示したヘミングウェイだったが、体力的衰えとノイローゼによって61年に猟銃で自殺。劇的な生涯を閉じた。

現代アメリカ文学

Kurt Vonnegut(1922-2007)

1960年代~70年代に圧倒的人気を誇ったペーパーバック出身のSF作家。

ドイツ系移民4世としてインディアナポリスに生まれ、大学では生化学を専攻した。在学中第二次世界大戦に従軍、ドイツ軍の捕虜としてドレスデンの屠殺場に送られ、そこで連合軍の無差別爆撃に遭遇する。ドイツ人でありながらドイツ人に捕らわれ、連合国の軍人でありながら連合国軍に爆撃されるという不条理を受けた経験は、ヒューゴー賞受賞作品『屠殺場5号』(Slaugh-terhouse-Five,1969)に自伝的に描かれる(主人公は同じ状況下で宇宙人に誘拐される)。

終戦後は、再び大学に入り、そこで人類学を学ぶが学位が取れずに中退、その後ジェネラルエレクトリック社に就職する。この経験はディストピア小説『自動ピアノ』(Player Piano,1952)の着想の元になった。ここで描かれるのは、奏者のいらない機械化されたピアノに象徴される、機械が人間を管理する知識階級社会である。

ヴォネガットは、二流と見なされるペーパーバック(大衆文化)が生んだ作家であり、また大学生の評価(カルト的人気)が批評家に先んじた点でも重要なケースである。

ヴォネガットの作品の登場人物は、体制の圧力から常に自由で変化に富む存在であり続けようとし、この心の在り方に、ヴェトナム戦争の徴兵、文明社会の生態系の破壊といった不安を抱えている若者が真っ先に共感を覚えたのである。

現代の視点から見ると、いささか傷つきやすく純粋過ぎる点も含めて、ヴォネガットはアメリカの反体制文化を代表する作家なのである。

参考文献:板橋好枝・高橋賢一編著『はじめて学ぶアメリカ文学史』

アメリカン・ドリーム

古代ギリシャのアトランティス伝説以来、西方はヨーロッパ人にとっての黄金郷であり、17世紀に大西洋を渡った移民にとってもアメリカの新大陸は理想郷だった。

新大陸は旧大陸の封建制による圧迫のもとで果たせなかった理想、願望の実現の場となった。アメリカンドリームは自由、平等、機会均等など、移民が実現しようとした理念の総称であり、人間の基本的権利として独立宣言に謳われた。

アメリカの夢にはこういった約束の地に「楽園」を求めるピューリタン的な崇高な精神性とともに、物質的な欲望の実現を求める世俗的側面もあった。独立宣言の起草者のひとりであるフランクリンは、ピューリタン的な勤勉と倹約を奨励し、また、実力さえあれば身分によらず誰しも成功し富を築くことができる可能性を説いた。つまり、富の獲得が職業的な有能さの証とみなされ、神の意思に沿うものであると考えられたのである。

こういったすべてが個人の努力次第という考え方は、西漸運動やフロンティアスピリットにつながり、やがて宗教的・精神的理想は薄れ、世俗的・物質的な夢として人々の価値基準となった。

アメリカ文学の開花(19世紀中期)

国家の自立基盤も固まり、世界で最も進んだ民主主義の国という考えが広まったこの時期はロマン主義的な文芸興隆期と呼ばれ、独特な想像力の展開を見せた。

それまでのピューリタニズムによるたがが外れ、多様な潮流が奔放に噴出、超絶主義、懐疑的ロマン主義、草の根民主主義、合理主義などが、それぞれの内部に曖昧性を残しながらも存在を主張した。これをアメリカ・ルネッサンスという。

アメリカ・ルネッサンス期においては、自然に対する人間精神の照応関係が最も重要な意味を持った。エマソンの「自然」、ソローの「ウォールデンの森」、ホーソーンの「森」、メルヴィルの「海」、ホイットマンの「草の葉」(『いまを生きる』の「おお船長わが船長」の作者)など、自然がアメリカ・ロマンティシズム期のキーワードとなるのである。

明白な天命

マニフェスト・ディスティニー。北部と南部の対立が深刻化していた19世紀初頭に大衆のあいだで広まった、「西部の未開の地に入植し、独自の理想郷を実現する」という、白人の利己的な拡張主義のこと。

もともとは「若きアメリカ運動」の活動家でコラムニストのジョン・オサリバンの造語で、「毎年のように増大するアメリカ国民の果てしない発展のために、神によってあてがわれた北米大陸を膨張させるのは明白な天命である」という超自然的論理のもとに、自然の無差別な破壊と、先住民に対する暴力的駆逐が正当化された。

また、1849年にカリフォルニアで突発したゴールドラッシュは、大衆に成金の幻想を与え、西部への拡張主義をさらに促し、南北の矛盾から大衆の目をそらせた。

超絶主義

理性や五感で理解できるものを超絶(トランセンデンド)し、自己の直観により絶対的なもの(神や真理)を把握するという主張。

コールリッジやカントといったドイツ観念論の影響を受ける一方、アンチ・カルヴィニズム(反カルヴァン)を主張するチャニングらのユニテリアニズム(単一主義。三位一体を否定し、神の唯一性を強調する主義)から発展した宗教色の強い思想だった。

個人の内面をすべてにおいて優先させ(自己信頼)、人間の精神を宇宙の中心とし、自然は人間精神のメタファーであるとみなす超絶主義の考えは、1830年代~50年代のアメリカ・ルネッサンス(アメリカ文学最初の隆盛期)の精神をもっともよく体現し、理知よりも心情を、思弁よりも想像力を優位に置くロマン主義に通じていた。

その中心人物だったラルフ・ウォルド・エマソンは、「森の中で我々は理性と信仰に立ち戻る」と述べ、ピューリタンがかつて「荒野」と呼んだアメリカの大自然に対して「新しい文学や思想を生む土地」という新たな認識を与えた。

Henry David Thoreau (1817-62)

コンコードの鉛筆製造の家に生まれたヘンリー・デビッド・ソローは、ハーヴァード大学で古典文学を学び、卒業後はコンコードに戻ってエマソンら超絶主義者と交流し、その影響を受けつつ独自の作風を築いた。

28歳の時、ソローは湖畔の森の中に丸太小屋を建てて、約2年間におよぶ晴耕雨読の生活を始めた。『ウォールデン 森の中の生活』(Walden;or,Life in the Woods,1854)は、その時の生活の詳細な記録であり、ソローの詩人博物学者および社会批評家の両面が鮮明に現れた代表作である。

作中において、ソローは「to front only essential fact of life」と、人生の本質に直面するためだけに森での生活を始めた、と述べている。ここに超絶主義における自己信頼の思想を実践しようとするソローの意志が見受けられ、さらに「to know it by experience」という一文から、超絶主義者が直観だけではなく個人の経験も重視していたことが分かる。こういった思想的土壌があったからこそ、プラグマティズムがアメリカで生まれたのである。

ソローが後世に与えた影響は、それだけではない。

1846年7月、奴隷制度とメキシコ戦争に反対し、人頭税の支払いを拒んだソローは牢屋に入れられ、この出来事はのちに講演やエッセイになった。(“Civil Disobedience”,1849)

政府(多数派)の決定が誤っている場合、正しい少数派のとるべき手段は何か、民主主義をさらにもう一歩進める政治形態とは何か、という彼の理想主義かつ精神主義的な政府論は、その後ガンジーやキング牧師に大きな影響を与えることになる。

彼は、土地測量や家業の手伝い以外は決まった職に就かず、独身で個人主義的な自由人としての一生をコンコードで送り、44歳で結核でなくなった。

Nathaniel Hawthorne(1804-64)

ナサニエル・ホーソーンは古いピューリタンの家系に生まれ、大学卒業後12年間にわたって書斎に引きこもり、読書と創作を続けた。1839年にボストンの税関に就職、また超絶主義者達が中心となって作った革新的実験農場ブルック・ファームに参加するが、人間関係に失望し、半年で離脱した。この経験は、常に臆病な傍観者を装った語り手が共同体の人間関係を凝視する『ブライズデイル・ロマンス』(The Blithedale Romance,1852)の手法の元ネタとなった。

その後、セイレムの税関に就職、代表作の『緋文字』(The Scarlet Letter,1850)執筆に取り掛かる。

さて、彼の先祖は異教徒の迫害や魔女裁判を行ない、こういった先祖の罪業は、彼の作品に強い影響を与えている。『緋文字』ではピューリタン倫理の根底をなす原罪、世俗的ピューリタンの独善、タブーを破って姦通をした情熱ゆえの罪といったさまざまな罪が描かれ、“罪の意識”という緊迫したテーマにつながっている。

この中でホーソーンが特に関心を抱き、非人間的であるとした罪が、許されざる罪(the Unpardonable Sin)であり、これは、過度の好奇心を持って他者の心の奥にある密かな情念の根拠を追い詰め、その結果他者の人格を破壊してしまうという罪である。

He has violated, in cold blood, the sanctity of a human heart.――(The Scarlet Letter)

こういった、ホーソーンの個人の内面への凝視の根底には、超絶主義者の楽観性、ピューリタニズムの偽善性に対する懐疑の念が強く存在しているのである。

リアリズム文学の隆盛(19世紀後期~20世紀初頭)

この頃のヨーロッパでは、ロマン主義に対抗して自然や人生をありのままに描こうとするリアリズム文学の運動が盛んであった。

一方のアメリカでは南北戦争が終わると地方色の文学が起こり、写実主義への土壌は出来ていたものの、文壇は圧倒的に保守的だった(リアリズム文学を不快なものの代名詞であるとみなした)。

この状況に対してリアリズム戦争を仕掛けたのがハウエルズだった。彼は『ハーパーズ・マンスリー』誌においてドストエフスキーなど海外の新しい文学を精力的に紹介し、リアリズムのための論陣を張った。また彼自身も平凡な中産階級の社会風俗を作品の中で描いている。

彼の他にアメリカにリアリズム文学を根付かせた作家には、フロンティアの生活を口語体で描いたマーク・トウェインや、心理的リアリズムの領域を開拓して20世紀文学の道を開いたヘンリー・ジェイムズなどが挙げられる。

他方、リアリズム文学が実証主義哲学と結びついて、生物学的、社会学的実験の様相を帯びたのがゾラの提唱する自然主義文学であった。人間の運命は環境・遺伝・偶然によって決まってしまうという決定論の立場から、個人の性格、倫理的責任の追求より、生物的、経済的、社会的側面からの科学的観察が重視された。

また、雑誌を中心に始まった社会不正糾弾の傾向はフィクションにも現れ、シカゴの食品缶詰工場の内幕を暴露したシンクレアの小説『ジャングル』は純正食品法成立のきっかけとなった。

さらに、この時代は地方色の作家をはじめとして女性作家の活躍が目に付いた時代でもあった。イーディス・ウォートンは19世紀末のニューヨーク上流社会の風俗習慣を背景に女性の自画と葛藤を描いた。エレン・グラスゴーは1850年代から現代に至るヴァージニア社会の変遷を一連の小説にした。彼女の作品『不毛の地』は自立したたくましい女性が描かれている。

南北戦争が終わったことで黒人の文筆活動も活発化し、彼らは後のハーレム・ルネッサンスの礎を築いた。

地方主義の文学

アメリカの文学は、南北戦争以前はニューイングランド地方(アメリカ北東部。北からメイン州、ニューハンプシャー州、バーモント州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州、コネチカット州。桃太郎電鉄USAでカード駅が並ぶどん詰りなところ)を中心に動いていたが、戦後社会の急速な産業化および画一化に抗うように、地方を題材にする作家が現れた。

薄れゆく地方独自の風土、方言、文化などを描写した記録文学的なリアリズムと、懐古的な哀惜感を伴ったロマンティシズムの混在が特徴。

この背景には、南北戦争後の自国再認識の気運の中で、複数の文学雑誌が新人作家発掘を競ったことが挙げられる。

その先駆者は、カリフォルニアを題材としたブレット・ハートである。

地方色の作家にはほかにも、『アンクルトムの小屋』のストー夫人といった女性作家、中西部の農村をリアルに描いたエグルストン、南部の黒人作家チェスナットなどがいる。なかでもマーク・トゥエインはアメリカを代表する国民的作家になった。

Mark Twain(1835-1910)

東京ディズニーランドでもおなじみのアメリカの国民的作家。

ミズーリ州フロリダの貧しい開拓者の家に生まれたトウェインは、12歳の時に父親が亡くなると学校をやめ、見習いの植字工を経てアメリカ各地を放浪、南北戦争開始までミシシッピー川を運航する蒸気船の操舵手となる。船上での4年間は大学時代に当たり、創作に欠かせない人間観察の場となった。

ちなみに「マーク・トウェイン」はペンネームで(本名はサミュエル・ラングホーン・クレメンズ)、船の航行に最低限必要な水深(2ひろ)に注意を促すかけ声である。

その後、西部に金鉱を探しに行ったりしていたが、ユーモア作家アーティマス・ウォードやブレット・ハートとの出会いから『ジム・スマイリーと彼の跳び蛙』(“Jim Smiley and His Jumping Frog”1865)を発表、この作品により全米的知名度を得たトゥエインは、巧みな語り口、ユーモアと笑いを武器に『赤毛布外遊記』(無邪気なアメリカ人旅行者がヨーロッパの文化や歴史を笑いのめす)などのベストセラーを次々に執筆する。

こうしてアメリカ随一の人気作家となったトウェインは、無垢な子どもの目から見た文明批判というテーマを一貫して追求していくようになる。『トム・ソーヤーの冒険』(The Adventures of Tom Sawyer,1876)『ミシシッピ川の生活』(Life on the Mississippi,1883)『ハックルベリー・フィンの冒険』(Adventures of Huckleberry Finn,英1884米1885)はミシシッピ三部作と呼ばれ、どれも文明(大人社会)の前に消滅する自然と、失われた子ども時代を主題としている。

自然と文明の対立、孤独と死、逃亡と追求、人生への開眼などのアメリカ的主題と、自由と解放を求めて冒険を繰り返す主人公の姿はアメリカ文学における子どものイメージを確立し、かのヘミングウェイも「すべてのアメリカ文学は『ハック・フィン』に由来する」と高くリスペクトしている。

ただし、1作目の『トム・ソーヤー』が子ども時代への郷愁を描いているのに対し、3作目の『ハック・フィン』では現実を生きる子どもの恐怖と幻滅感が強調されており、晩年には、こういった文明批判と人間への懐疑はさらに深まり、未完となった幻想的な時空間の旅物語『不思議な少年』(The Mysterious Stranger,1916)では、救いようのない厭世観、虚無主義が強く描かれている。

アメリカ文学の成熟(1920年代~30年代)

第一次世界大戦後、アメリカ小説は世界文学への道を歩み始める。その口火を切り、リアリズム文学に新たな次元を付け加えたのがシャーウッド・アンダソンだった。短編の名手であった彼は、フロイト的視点から人間の内面というもうひとつのリアルに目を向け、次世代の作家たちが進むべき道しるべとなった。

また、同時代のシンクレア・ルイスは『本町通り』『バビット』などで閉鎖的な中西部の田舎町を鋭く風刺し、写真的リアリズムの極致に至った。

さらに、今世紀アメリカの主要な幻想作家であるキャンベルが現れ、現実風刺と人間の夢想を主題とするとともに、カーン、イージアスカらユダヤ系文学など少数民族の文学の芽生えも見られた。

文学批評では毒舌家メンケンらの活躍がめざましく、アメリカ文明とピューリタニズムを大いに批判した。

ロスト・ジェネレーション

1920年代~30年代に活躍したアメリカの若手作家の世代のことで、ロストは「失われた」というよりは、目的を見失い「迷える」といったニュアンスに近い。

19世紀末に生まれた彼らは、20代に等しく第一次世界大戦を経験し、その多くは既存の価値観(ヴィクトリアンな厳格なモラル)や戦後のアメリカ社会に失望し、パリに渡り、そこでガードルード・スタインらの感化でモダニズム(既存の作品を打ち破る実験的な文学)に触れた。失われた世代という語は、このスタインによるものである。

彼らの新しい感性は、小説の主題を社会の表面から人間の内面へと変え、新たな表現形式と、数々の名作を生んだ。

中心人物は、ヘミングウェイやフィッツジェラルド、フォークナーで、戦争への好奇心は絶望に、国家に対する忠誠心や正義は疑念に・・・といったように価値観が消滅した世界に対する強い虚無感が、彼らの文学作品の大きな特徴である。

ちなみに、ロスト・ジェネレーションの人は中年になると世界恐慌や第二次世界大戦を経験している。かなり可哀想。

Ernest Hemingway(1899-1961)

20世紀のアメリカ小説の巨匠。シカゴ郊外に生まれ、少年時代は腹部ミシガンの森で遊ぶ自然児であり、ときに家出を試みる反逆児だった。

高校を卒業すると一年間だけ短い記者修業をし、翌年の1918年に志願してイタリア軍の赤十字に参加、負傷兵の輸送に当たる。重傷を負って入院したミラノの病院では看護婦に恋をするが失恋する。

19年に帰国。翌年にシカゴでアンダソンと知り合い、創作上の影響を受ける。21年に結婚、新聞社の特派員としてパリに行く。アンダソンの紹介状をもとに「ロスト・ジェネレーション」生みの親スタインを訪れたヘミングウェイは、モダニズムの洗礼を受け創作に励んだ。

アメリカでの第一作『われらの時代に』(In our time,1925)は、大戦を経験した1人の少年の成長を追う短編集で、各短編の間に戦場での光景の一コマを挿入する実験的な方式と、感情を抑えた簡潔で即物的な口語体の語り口が特徴である。

自伝に近い素材の利用、“非情な文体”(ハードボイルドスタイル)と呼ばれる独自の文体の駆使、極限的状況への関心、暴力と死、空虚な観念よりも純粋な感覚の充足を求める生き方などのテーマは、代表的長編『武器よさらば』(A Farewell to Arms,1929)など、以降のヘミングウェイ作品すべてに通底するカラーを予告するものだった。

既存の価値観が消滅した世界で自分の感覚を絶対の基準とする態度は、彼が戦争を通過することにより鍛え上げた感性であり、学び取った方法なのである。

やがて不動の名声を手に入れた彼は、タフガイのイメージそのままに、アフリカでの猛獣刈り、スペインでの闘牛観戦、スペイン内乱での活動など、生の充足を求めた。

ノーベル文学賞を受賞した名作『老人と海』(The Old Man and the Sea,1951)で見事な老成ぶりを示したヘミングウェイだったが、体力的衰えとノイローゼによって61年に猟銃で自殺。劇的な生涯を閉じた。

現代アメリカ文学

Kurt Vonnegut(1922-2007)

1960年代~70年代に圧倒的人気を誇ったペーパーバック出身のSF作家。

ドイツ系移民4世としてインディアナポリスに生まれ、大学では生化学を専攻した。在学中第二次世界大戦に従軍、ドイツ軍の捕虜としてドレスデンの屠殺場に送られ、そこで連合軍の無差別爆撃に遭遇する。ドイツ人でありながらドイツ人に捕らわれ、連合国の軍人でありながら連合国軍に爆撃されるという不条理を受けた経験は、ヒューゴー賞受賞作品『屠殺場5号』(Slaugh-terhouse-Five,1969)に自伝的に描かれる(主人公は同じ状況下で宇宙人に誘拐される)。

終戦後は、再び大学に入り、そこで人類学を学ぶが学位が取れずに中退、その後ジェネラルエレクトリック社に就職する。この経験はディストピア小説『自動ピアノ』(Player Piano,1952)の着想の元になった。ここで描かれるのは、奏者のいらない機械化されたピアノに象徴される、機械が人間を管理する知識階級社会である。

ヴォネガットは、二流と見なされるペーパーバック(大衆文化)が生んだ作家であり、また大学生の評価(カルト的人気)が批評家に先んじた点でも重要なケースである。

ヴォネガットの作品の登場人物は、体制の圧力から常に自由で変化に富む存在であり続けようとし、この心の在り方に、ヴェトナム戦争の徴兵、文明社会の生態系の破壊といった不安を抱えている若者が真っ先に共感を覚えたのである。

現代の視点から見ると、いささか傷つきやすく純粋過ぎる点も含めて、ヴォネガットはアメリカの反体制文化を代表する作家なのである。

- Calendar

<< January 2026 >> Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

- search this site.

- tags

-

- 漫画 (387)

- 脚本 (243)

- 映画 (235)

- 雑記 (163)

- ゲーム (156)

- 本 (116)

- 教育 (107)

- 生物学 (105)

- 科学 (93)

- 社会学 (81)

- 歴史 (72)

- テレビ (71)

- 芸術 (61)

- 政治 (50)

- 数学 (40)

- 進化論 (40)

- 資格試験 (38)

- 情報 (38)

- サイト・ブログ (37)

- 語学 (37)

- 映画論 (36)

- 物理学 (33)

- 哲学 (32)

- 恐竜 (29)

- 育児 (28)

- 文学 (26)

- 化学 (25)

- 論文 (22)

- PIXAR (22)

- 心理学 (18)

- 地学 (16)

- 気象学 (15)

- 地理学 (15)

- 技術 (13)

- 経済学 (12)

- 医学 (11)

- 玩具 (9)

- 司書 (8)

- 法律学 (7)

- 対談 (5)

- スポーツ (4)

- 映画の評価について (1)

- プロフィール (1)

- archives

-

- 202601 (2)

- 202512 (4)

- 202511 (15)

- 202510 (8)

- 202509 (5)

- 202508 (3)

- 202507 (3)

- 202506 (3)

- 202505 (1)

- 202504 (2)

- 202503 (2)

- 202502 (2)

- 202501 (1)

- 202412 (2)

- 202411 (6)

- 202410 (2)

- 202409 (4)

- 202408 (4)

- 202407 (7)

- 202406 (27)

- 202405 (11)

- 202404 (4)

- 202403 (23)

- 202402 (22)

- 202401 (15)

- 202312 (4)

- 202311 (7)

- 202310 (2)

- 202309 (8)

- 202308 (9)

- 202307 (8)

- 202306 (5)

- 202305 (15)

- 202304 (4)

- 202303 (4)

- 202302 (2)

- 202301 (4)

- 202212 (15)

- 202211 (7)

- 202210 (5)

- 202209 (4)

- 202208 (4)

- 202207 (7)

- 202206 (2)

- 202205 (5)

- 202204 (3)

- 202203 (2)

- 202202 (5)

- 202201 (6)

- 202112 (6)

- 202111 (4)

- 202110 (6)

- 202109 (7)

- 202108 (5)

- 202107 (8)

- 202106 (4)

- 202105 (8)

- 202104 (4)

- 202103 (6)

- 202102 (10)

- 202101 (3)

- 202012 (12)

- 202011 (3)

- 202010 (4)

- 202009 (5)

- 202008 (6)

- 202007 (4)

- 202006 (4)

- 202005 (4)

- 202004 (7)

- 202003 (5)

- 202002 (6)

- 202001 (8)

- 201912 (6)

- 201911 (5)

- 201910 (3)

- 201909 (4)

- 201908 (10)

- 201907 (3)

- 201906 (6)

- 201905 (10)

- 201904 (3)

- 201903 (7)

- 201902 (8)

- 201901 (5)

- 201812 (7)

- 201811 (12)

- 201810 (7)

- 201809 (5)

- 201808 (10)

- 201807 (5)

- 201806 (19)

- 201805 (14)

- 201804 (11)

- 201803 (15)

- 201802 (4)

- 201801 (6)

- 201712 (4)

- 201711 (3)

- 201710 (11)

- 201709 (9)

- 201708 (15)

- 201707 (7)

- 201706 (4)

- 201705 (5)

- 201704 (6)

- 201703 (7)

- 201702 (6)

- 201701 (3)

- 201612 (3)

- 201611 (7)

- 201610 (7)

- 201609 (2)

- 201608 (8)

- 201607 (8)

- 201606 (7)

- 201605 (3)

- 201604 (4)

- 201603 (8)

- 201602 (3)

- 201601 (2)

- 201512 (3)

- 201511 (3)

- 201510 (4)

- 201509 (4)

- 201508 (8)

- 201507 (17)

- 201506 (2)

- 201505 (5)

- 201504 (9)

- 201503 (20)

- 201502 (7)

- 201501 (4)

- 201412 (5)

- 201411 (3)

- 201410 (2)

- 201409 (3)

- 201408 (3)

- 201407 (3)

- 201406 (12)

- 201405 (6)

- 201404 (7)

- 201403 (5)

- 201402 (12)

- 201401 (9)

- 201312 (6)

- 201311 (9)

- 201310 (8)

- 201309 (6)

- 201308 (6)

- 201307 (6)

- 201306 (10)

- 201305 (10)

- 201304 (23)

- 201303 (17)

- 201302 (16)

- 201301 (5)

- 201212 (10)

- 201211 (4)

- 201210 (18)

- 201209 (4)

- 201208 (30)

- 201207 (7)

- 201206 (4)

- 201205 (6)

- 201204 (4)

- 201203 (4)

- 201202 (3)

- 201201 (3)

- 201112 (4)

- 201111 (7)

- 201110 (3)

- 201109 (9)

- 201108 (3)

- 201107 (7)

- 201106 (2)

- 201105 (11)

- 201104 (7)

- 201103 (14)

- 201102 (19)

- 201101 (27)

- 201012 (25)

- 201011 (70)

- 201010 (34)

- 201009 (30)

- 201008 (42)

- 201007 (44)

- 201006 (29)

- 201005 (37)

- 201004 (50)

- 201003 (44)

- 201002 (48)

- 201001 (38)

- 200912 (20)

- recent trackback

- others

-

- RSS2.0

- hosted by チカッパ!

- HEAVEN INSITE(本サイト)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356