テス勉コーナー。今年中に数学終わるといいなー。

相関係数

なつかしき統計学覚え書き①の復習問題。

相関係数=共分散÷(標準偏差X×標準偏差Y)

例題1:牧草の給水量と収量の相関係数

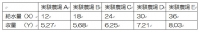

5か所の実験農場で給水量と1エーカー当たりのムラサキウマゴヤシ草の収量を調べたところ次のようであった。

このとき、給水量と収量の相関係数を求めよ。

給水量の平均X ̄=24 給水量の分散S²X=72 給水量の標準偏差SX=8.49

収量の平均Y ̄=6.488 収量の分散S²Y=1.018 収量の標準偏差SY=1.01

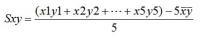

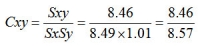

給水量と収量の共分散SXYは

≒8.46

相関係数は

≒0.98

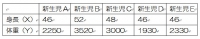

例題2:新生児の身長と体重の相関係数

ある病院で生まれた新生児5人の身長と体重を計測したところ、 次のようであった。

このとき、身長と体重の相関係数を求めよ。

身長の平均X ̄=47.6 身長の分散S²X=5.44 身長の標準偏差SX=2.33

体重の平均Y ̄=2606 体重の分散S²Y=330104 体重の標準偏差SY=574.55

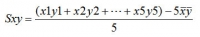

身長と体重の共分散SXYは

=1254.4

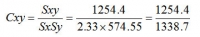

相関係数は

≒0.94

不偏推定量

標本調査の際、母集団と比較してバイアスがかかっていない平均や分散のサンプルを普遍推定量という。

具体的に言うと、サンプルの平均の平均が母平均になる、もしくは、サンプルの分散の平均が母分散になる。

母平均の不偏推定量=X ̄

母分散の不偏推定量=n/n-1×分散(σ²)

例題1:ヘリコニア・ビハイの花の長さ

ドミニカ島に生息するヘリコニア・ビハイ(熱帯雨林に生える高さ4mくらいの多年草)を無作為に10個選び、花の長さを計測したところ、

47.12 46.75 46.81 47.12 46.67 47.43 46.44 46.64 48.07 48.34(mm)

であった。

花の長さの母平均・母分散の不偏推定量を求めよ。ただし、花の長さは正規分布に従うものとする。

n=10

X ̄=47.139

S²≒0.36

よって

母平均μの不偏推定量は47.139mm

母分散σ²の不偏推定量は10/9×0.36=0.4mm²

例題2:新生児の体重

ある病院で生まれた新生児の8人を無作為に選び、体重を計測したところ

2250 3525 3005 1930 2325 1955 2725 4100(g)

であった。

新生児の体重の母平均、母分散の不偏推定量を求めよ。ただし、新生児の体重は正規分布に従うものとする。

n=8

X ̄=2726.88

S²≒527443.36

よって

母平均μの不偏推定量は2726.88(g)

母分散σ²の不偏推定量は8/7×527443.36=602792.41(g²)

母平均の区間推定

例題1:瓶詰め食品①

瓶詰されている食品の内容量を調べたところ、

307 304 305 308 302 303 304 305 307 310 (g)

であった。

このとき、この瓶詰されている食品の内容量の母平均を信頼水準95%(α=0.05)で推定しなさい。ただし、食品の内容量は正規分布に従っているとする。

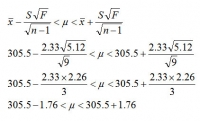

n=10 X ̄=305.5 S²=5.45 S=2.33

自由度(1,9)、α=0.05のF分布の表で確認するとF=5.12

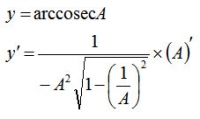

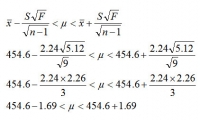

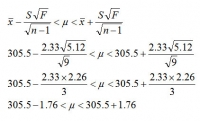

n、X ̄、S、Fを区間推定の式に代入すると

よって

303.74<μ<307.26

例題2:瓶詰め食品②

瓶詰されている食品の内容量を調べたところ、

455 456 455 452 453 458 453 455 451 458 (g)

であった。

このとき、瓶詰されている食品の内容量の母平均を信頼水準95% (α=0.05)で推定しなさい。 ただし、食品の内容量は正規分布に従っているとする。

n=10 X ̄=454.6 S²=5.04 S=2.24

自由度(1,9)、α=0.05のF分布の表で確認するとF=5.12

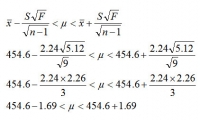

n、X ̄、S、Fを区間推定の式に代入すると

よって

452.91<μ<456.29

帰無仮説

仮説検定にかけて間違っているかどうか調べる仮説のこと。背理法に近い。♪豚キム豚キム~!

仮説検定の手順は以下のとおり。

①帰無仮説H0を立てる。

Hは「仮説」という意味の英単語のハイポセシスの頭文字。

②データの数(n)、データの平均(x ̄)をまとめる。

③分散(σ^2)を求める。

(データの平均-個々のデータ)^2をデータの数だけ全て足したものをnで割る。

④標準偏差(分散の平方根)を用いて検定統計量を求める。

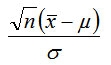

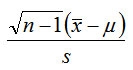

全数調査が可能で母集団の分散が分かっている場合はz検定、手持ちのサンプルでしか分散が出せない場合はt検定を使う。

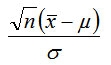

z検定の場合(変数が二択のもの。正規分布を用いる)

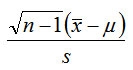

t検定の場合(変数が連続的なもの。t分布を用いる)

⑤分布表を使ってその仮説が正しい確率を判定する。

例題1:男子高校生(3年)の平均身長は本当に165cmなのか

⑤分布表を使ってその仮説が正しい確率を判定する。

例題1:男子高校生(3年)の平均身長は本当に165cmなのか

17才男子の平均身長は165cmといわれている。ある高校の3年生10人を無作為に選び身長を測定したところ次のようであった。

170.1 164.1 166.3 166.8 173.4 162.1 169.3 170.6 161.7 172.3 (cm)

この高校の3年生男子の平均身長は165cmであるかどうかを危険率 5%で検定せよ。ただし3年生男子の身長は正規分布に従うものとする。

①帰無仮説は「平均身長が165cm(μ=165)」

②n=10、x ̄=167.67

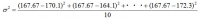

③分散は

なので電卓を使って計算すると15.3461

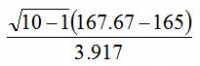

④標準偏差は

σ=s≒3.917

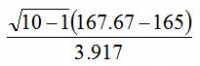

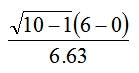

t検定の式にμ=165、n=10、x ̄=167.67、s=3.917を代入して

≒2.0449

⑤自由度=10-1=9、危険度α=5%(両側2.5%)のt分布の表で確認すると

±2.262が棄却点なので2.0449は棄却されない。

よって高校三年生の男子の平均身長は165cmという仮説はこのデータでは覆せない。

例題2:入浴は血圧に影響を与えるのか

20才女性10人を無作為に選び、入浴後の最高血圧と安静時の最高血圧の差を求めたところ、 次のようになった。

16 4 8 2 10 -6 -4 12 8 10

このとき、入浴後の最高血圧と安静時の最高血圧の母平均に差があるかどうかを危険率5%で検定せよ。ただし最高血圧は正規分布に従うとする。

①帰無仮説は「入浴後の最高血圧と安静時の最高血圧の差は変わらない(μ=0)」

②n=10、x ̄=6

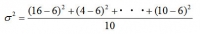

③分散は

なので44

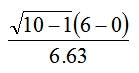

④標準偏差はs≒6.63

t検定の式にμ=0、n=10、x ̄=6、s=6.63を代入して

≒2.71

⑤自由度=10-1=9、危険度α=5%(両側2.5%)のt分布の表で確認すると

±2.262が棄却点なので2.71は棄却される。

よって入浴後の最高血圧と安静時の最高血圧の母平均には差がある。

例題3:赤血球を減らす餌は本当に効果があるのか

次のデータは10匹のラットを5匹ずつに分け、群Bには普通の餅をあたえ、群Aには血中の赤血球数を減らすと考えられている餅を与えた場合の血液1ml中の赤血球数である。

群A:7.97, 7.66, 7.59, 8.44, 8.05

群B:8.06, 8.27, 8.45, 8.05, 8.53

このとき、赤血球数を減らす食餅の効果があるかどうかを危険率5%で検定しなさい。ただし、赤血球は正規分布に従うとする。

①帰無仮説は「餌に赤血球数を減らす効果はない=二つの群の母分散は同じ」

②群A:n=5、A ̄=7.942 群B:n=5、B ̄=8.272

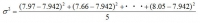

③分散は

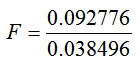

群A

=0.092776

群B

=0.038496

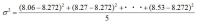

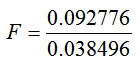

④二つの群の分散を比べるのでF分布の式に群AとBの分散を代入する。

≒2.41

⑤自由度(4,4)、危険度α=5%(0.05)のF分布の表で確認すると

6.3882なのでF=2.41は棄却されない。

よって餌に赤血球数を減らす効果はない。

例題4:落花生の調理法によって体重の増加量に差はあるのか

次のデータは10匹のラットを5匹ずつに分け、群Aには生の落花生を与え、群Bには炒った落花生を一定期間与えて体重の増加を調べたものである。

群A:62 60 56 63 56

群B:57 56 49 61 55

このとき、生の落花生を食べていたラットの体重増加量と炒った落花生を食べていたラットの体重増加量に違いがあるか危険率5%で検定しなさい。

①帰無仮説は「落花生の調理法は体重増加量に関係しない=二つの群の母平均は同じ」

②群A:n=5、A ̄=59.4 群B:n=5、B ̄=55.6

③分散の分子の部分はそれぞれ

群A

(62-59.4)²+(60-59.4)²+(56-59.4)²+(63-59.4)²+(56-59.4)²

=43.2

群B

(57-55.6)²+(56-55.6)²+(49-55.6)²+(61-55.6)²+(55-55.6)²

=75.2

したがって、ふたつの群の分散を合わせた推定値S²は

(43.2+75.2)/(5+5-2)

=118.4/8

=14.8

よって

S=3.85

④独立な二群のt検定の統計量を求めると

≒1.56

⑤自由度=10-2=8、危険度α=5%(両側2.5%)のt分布の表で確認すると

±2.306が棄却点なので1.56は棄却されない。

よって落花生の調理法は体重増加量に関係しない。