今年は例年になく短く感じたなあ。おそらく、研修や講習や試験やスクーリングなどでスケジュールがデッドロックだったからだと思われる。

しかしノルマの国語のレポート×20や、英語の試験×4、あとちょっとだけお絵かきもできて、まあ最善は尽くした。

夏休み中にはこしさんなどいつものメンバーにも会えたし、また高校の頃の同士Y氏にも久しぶりに再会できたしね。Y氏はついに、高校時代の交換イラストノートをウェブで公開する大プロジェクトをやるらしいんだけど、高校の頃から絵心があった漫画少年のY氏とは違って、私は漫画で人物キャラをちゃんと出したのは高校からで、けっこう修行時代って感じで恥ずかしい(超下手)。

ただ、この前自宅でY氏と400冊近くあるノートを読み返してて思ったのは、高校の頃でも動物と中年のおじさんの絵は上手いね。やっぱり好きなものはうまいんだろうなw

あと、理科の授業の準備してたら、退職された高校の物理の先生の凄いサイト見つけちゃって、自分のサイトが3流、4流だっていうのをつくづく感じたね。攻殻機動隊フロッグ・イン・ザ・ウェルよ。

この先生曰く、自分の数学力の無さを痛感して、研究者の道を断念したらしいのですが、このレベルで通用しないとは理学部っていうのはどんだけの数学バカの世界なんだっていうね。

むしろ、この先生の性格上、十分研究者は実力的にやれたんだけど、自分に厳しくてあえて理科教育の道に行ったとかありそうだよな。

で、専門書は難しいので、このサイトでは途中の式もわかりやすくちゃんと書いたとか言ってるんだけど、その途中の式からしてかなり数学に強くないと嫌になっちゃうっていうね。

時間があったらじっくりゆっくり読んでいきたいんだけど、特にキャベンディッシュのねじり天秤で重力定数出した実験の詳しい内容とか、モルやアボガドロ数を出すための質量分析の仕方についていくつかのパターンを紹介してくれたり(アルファ崩壊利用するとか)、他のサイトや専門書籍にはまずない嬉しい項目盛りだくさんで、授業や教科書でスルーされがちな原理の説明に不満を感じている人はぜひ!っていうね。これでも自分にはかなり難しいけどね。

ただ、どんなに昔の偉人の業績でも一次論文にあたってから説明してくれているのはかなりの偉業だと思う。私、自然科学系だと『種の起源』くらいしか読んだことないもん。

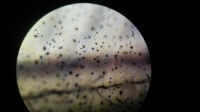

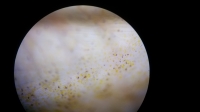

さらに、今後授業では脊椎動物の分類をやるんだけど、そのためってわけじゃないんだけど爬虫類代表ってことでトカゲを捕獲してアボットと名づけて飼育することにしました。

本当は、中学生にほとんど認知されていないニホンヤモリがこの前家の中に入ってきてさ、こいつを捕まえたくて水槽を買ったんだけど、まんまと取り逃がし(かなり素早い)、とりあえずアボットを入れとくか、みたいな。

ニホンヤモリが無事捕まった際にはコステロって付けよう。独り身がペットを飼うともう破滅って言うけど、まあ仕事の一環としてってことでよろしく。

とりあえず、この単元って進化とかもガッツリやるところなので、ポケモンカードバトル的な導入にすることにしました(去年の数学といいカードゲームをするが好きな私)。本当はチョコエッグの海洋堂のミニフィギュアを使う予定だったんだけど、分類的に広く持ってなくて断念、学研の生き物カードにした。

まあ、一言で言えば、キャロル・キサク・ヨーンごっこです。

1 単元名 動物の生活と生物の変遷

題材名 分類学者になろう!

2 指導観(題材設定の理由)(主題設定の理由)

本単元は、脊椎動物を中心に体の構造や機能を学習する単元であり、また単元後半では、生物がどのような歴史をたどって変化していったのか、その変遷やメカニズムを学習する。

本時では、脊椎動物の分類の導入として、脊椎動物・無脊椎動物、さらに植物も含めた生物を、グループ活動を通して、生徒に実際に仲間分けさせ、さらに区別したポイントを班ごとに発表させる。

生徒は一年次に植物の分類を学習しているが、一般的に、教科書や授業で取り上げていない植物種が出題されると、植物の分類群を見分けるポイントの確信が揺らぎ、正しい解答を導き出せないという点がある。これは、授業で習った知識を個別的な事例に当てはめて実際に活用する力が不十分であることを示している。

このような実態を踏まえて、まずは個別的・具体的な複数の事項から、共通点を見いだしそれを一般的規則として抽象化する帰納法の思考方法に触れるきっかけを授業で提供したいと考え、本題材を設定した。

また、この活動をしながら生命の多様性についても理解を深めたい。

3 本時の指導

(1)ねらい(目標)自分なりの基準を見つけて生物を分類してみよう

(2)展開

1本時の「めあて」を確認する。(5分:一斉)

指導上の留意点

・一年次に植物の分類をしたことを振り返らせる。

・教科書125ページのイラストを見て地球上には様々な動物がいることを確認させる。

評価基準

・一年次に学んだ内容を振り返ることができている。[観察]

2生物のカードを一枚ずつ提示し、その生物の特徴について考える(15分:一斉&個人)

・ワークシートを配布し、各カードの生き物の体の特徴や生息している環境について書き留められるようにする。

・ワークシートの例「なまえ」「すみか」「からだのとくちょう」「のうりょく」「くらし」

・生き物の外形的特徴から、身体構造や生息場所について自分なりに推測している。

[作業用紙]

3生物のイラストだけが描かれたカードのセットを班ごとに配布しグループ分けする。

(15分:班)

・どういう基準で分類したのかが明確に説明できるようにすることを伝え、班員同士の議論が活発になるように促す。

・また、生物の分け方は基本的に学者でも恣意的に行っていることを説明し、気軽に行えるようにさせる。

・班員と協力して積極的に活動に参加している。[観察]

4どういう風にグループ分けをしたか、またその分類基準について班ごとに発表する。

(15分:班)

・上手く説明できない班、また生徒同士の議論の活性化のための適切な言葉掛けをする。

・分類の基準を明確に定めている。また適切に説明できている。 [用紙][観察]

(3)評価 自分なりの基準を見つけて生物を分類することができる。

アボット。