モネの絵画の題材になりそうな庭園。この前のTVチャンピオンでプラントにちょっとだけ興味が出てきて観察しに行ったんですが、フラワーって人に愛されすぎたのか、品種改良を繰り返されまくって亜種が多くて、特定がさっぱりできん。

もっと言えば、初歩的なサツキとツツジとシャクナゲの区別すら困難。あれってアルバートサウルスとゴルゴサウルスとダスプレトサウルスに匹敵する難しさだぞ。

ツツジ。中学校の理科の授業で最も雄しべとか雌しべとかの構造がわかりやすいフラワー。常緑樹のシャクナゲと違い、ツツジは冬に落葉するので、春では花が葉よりも先に咲く。これがシャクナゲとの違いだという。あとは、花の咲き方がツツジはバラけるが、シャクナゲは密集する。

・・・というか、マジでフラワーパークはこういう解説をしてくれる学芸員か音声解説のヘッドセットが欲しい。もしくはハーブ王子。

サルビア。ハーブ王子が言っていたように、シソ科の植物は本当に茎が真四角だった。面白いな~。あとよく小学校に咲いていたな。あれはみんなにおやつとして認識されていたよな。

オオデマリ。もちろんコデマリもいる。チュウデマリはいなかった。

八重さん。雨のせいかなんかしょんぼりしてた。令和に差し掛かっても散っていないのが遅咲きのアドバンテージ。

謎のフラワーその①キャンディーの包み紙的フラワー(ミルキー)。おそらくはサクラソウ(プリムラ)。たくさんのカラーパターンがあって自信がない。

謎のフラワーその②ネオンカラーフラワー。色もともかく構造がよくわからない。どこが花弁なのだろうか。明るい色の花弁っぽいのは実はがくとか総苞といういつものパターンなのだろうか。

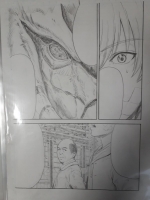

謎のフラワーその③ピンクハート乙女チックフラワー。フラワーパーク最大の謎。キャプションもないし。まさかの雑草・・・??

彼らを植物図鑑で見かけたよ、という方はぜひ編集部まで連絡をお願いします。

追記:ハート型のやつはタイツリソウというらしい。しかも毒草。なんてものが生えてやがるんだ・・・(^_^;)