メリクリです。前回の記事で予告した通り、パティシエッタに20~40枚賭けしてオートモードで放置してみました。はたして第2ステージのプレミアムタワーは倒壊できるのか??

第1夜

タワー1本目1350

タワー2本目950

タワー3本目1425

3回チャレンジしてみたんですが、プレミアムタワー倒壊ならず。

ただし1夜めは、内部がかなりよく結果は微増って感じ。1000~2000枚くらい増えたのかな。

あと、やってて思ったのは、残りゲーム数(通常は20回からスタート)が40の時ってチャンスかと思いきや、意外とタワーは崩せない。

崩せるときは、けっこうゲームオーバー寸前で大連鎖のファインプレーが来て、あれよあれよと、あと1段になり、

!!!でクリアみたいなドラマチックな展開が多いです。

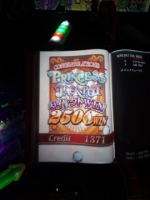

プレミアムタワーで大連鎖が来てしまい、25ベットなのに倒壊ボーナスが10000を超えてしまったの図。この時点でタワー攻略は絶望的なのだ。

第2夜

1本目のタワー1410

2本目のタワー1680

3本目のタワー1560

フローズンタワー(※泥沼)875

2夜めで、もう、こてんぱんに吸われた。しかもパティシエッタではなく、フローズンタワー。

なんと一本目の通常タワー攻略に3時間以上かかり6000枚のマイナス!

さらに、気づいたんだけど、パティシエッタと違ってフローズンタワーって連鎖による倒壊ボーナスの加算が一切ない・・・!それなのに法外な投資を要求するという鬼畜さよ。

ただ、フリーゲームでフリーゲームがよく当たるのはちょっと面白い。

あっち(パティシエッタ)はスウィートフリーゲームってのがあるけど(フリーゲームが2回回せる)。

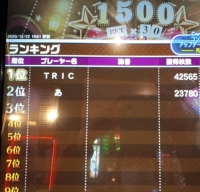

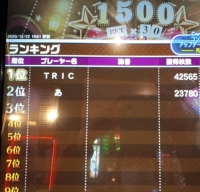

めちゃくちゃ泥沼で長時間スロットを回したため、ミリオンキーパーのスタースロットのスターがめちゃくちゃ溜まってポイントが振り切れました。

店内ランキング1位に。つーかオレと

「あ」しかやってないけど。

第3夜

昨日大負けしたので、本来ならばプレミアムタワーを一日に3回チャレンジする予定だったんですが、1回だけやってさっさと帰ろうということにしました。

まず、昨夜オレのメダルをめちゃくちゃ飲んだフローズンタワーからやろうってことになった。さすがに今日は内部が良くなっているだろ、と。

すると、今宵も

こんなもんしかボーナスが出ないのですぐに撤退。1000枚超えないってヤバイって・・・!

一人の大当たりが他のステーションのペイアウトに大きな影響を与えるフォーチュントリニティのようなマスプッシャーと違って、この手のスロットって台ごとに設定変えられるんだろうなって最近は思うようになってきた。

それくらいトゥインクルドロップラッシュとパティシエッタの内部(よい)と、トゥインクルドロップジュークとフローズンタワー(くそ)の内部は天と地の差。

まあ、トゥインクルドロップラッシュに関しては、人気があってみんなやるから、メダルを飲んでいる場合が多いってだけかもしれないけれど。

パティシエッタは、初回の挑戦でコンボが続きまくって、

なんと2面のプレミアムタワーの配当を大きく超える配当が出てしまい、このあとは長い回収シーズンに入ることが予測されたため、やはりすぐに撤収しました。

・・・ということで3夜連続で戦ったのですが、プレミアムタワー撃破ならず・・・!つーか、これ本当に崩せるのか??崩している人見たことないんだけど。

ちなみに、今夜まで1メダル2クレジットイベントやってるんだけど、さすがに今夜はクリスマスイブなので奥さんと

ケンタッキーパーティをして過ごしました。

おまけ

セブンラッシュたのしい。

セブンラッシュたのしい。

セブンラッシュの突入条件ってバーとか高い配当が揃うことなのかなって思ってたんだけど、別に関係ないっぽい。トリプルバーが揃っても行かないときは行かないしな。

セブンラッシュに行くかどうかは、けっこう演出で決まっているらしくて、画面上部のフルーツが浮いているエリアにうさちゃん(シリウサ)が飛んでくると、仮に揃ったのが最低配当のチェリーでもセブンラッシュ突入確定っぽい。

ダブルアップで青の777がそろって大勝利!

このゲーム(トゥインクルドロップジューク)は本当にまったく揃わないし、大量の犠牲を払ってレッドタイムやブルータイムになってもゼロ配当で終わること多数。

じゃあ反動がすごいのかと言ったら、上の写真程度だしな。

すごい久しぶりにパイレーツ掠奪海域。ダブルアップ3回成功!

結果的に、3日で10000枚弱使ってしまいました。画面上では20000枚負けたってことか・・・おのれフローズンタワー・・・まあいいや、こんな豪遊はイベントじゃないと絶対できないしな。

今後もプレミアムタワー攻略目指して5~10枚ベットでチビチビやっていきます!メダルは24日時点で

112500枚あるので、これを全部ぶち込む勢いで回せば、さすがに1度は崩れるだろう。