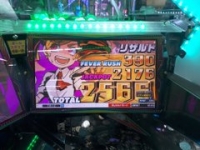

まさかのトリプルバーのスペシャルボーナスで25000枚の爆増!!

ここから、伊勢崎の空前絶後のいざなぎ景気が始まった・・・

この日は、さらに数千枚増えた。伊勢崎史上最高の大勝利。

ガッ釣りGO!

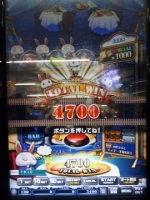

ひどい時には30枚で終わるフィッシングラッシュだが、この日はコンスタントに4桁を超えてくれ・・・

フィッシングラッシュの自己最高記録の3776枚!店内3位とかだったような・・・

待望のウツボが釣れました!超嬉しい。

ミニ爆釣モード。

カンストのデンキウナーギ!!残るボスキャラはダイオウイカとオオナマズだが、なんかガッ釣りGO!も、やり尽くした感があって満足しちゃったのか、この日以来やってないんだよな。

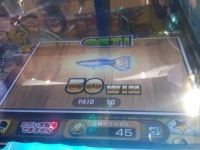

フォーチュントリニティ3

半年近くオーシャンジャックポットが取れないなど、長いことスランプが続いたが・・・スランプがあけるときはその反動もすごかった。

まさかのジャックポット2連チャン!!落ちもカウントホッパー壊れたんかってくらいすごくて8000枚弱の爆増!!本当に極端なゲームだよな。

最近はトリニティも設定が改善されたのか、連日大きな枚数のジャックポットが出るようになった。

スマッシュスタジアム

このゲームだけはバブル以前から安定して設定が良かった。

フィールドにボールが6~8個出ているステーションに500円入れると、だいたいジャックポットを出してくれるヒカリちゃん。

伝説の盤面をついに目撃!!

限界突破には至らなかったが、けっこうでかいジャックポット。スタッフロールは枚数じゃなくて限界突破フィーバーラッシュに行ったかどうかっぽい。

カラコロッタ

奥さんとちびちび。ドラマ足利と違って波が穏やかで、安定して球数が伸びるので長く遊べる。キャプテンペンタってこんなに出てくるんだ、みたいな。こっちはハイベッターいないしな。

あと1球でトパーズジャックポットでした。

バベルのメダルタワーW

こいつだけは、課金してもメダルバカ入れしてもリターンが割に合わない。1000枚タワーが落っこちる瞬間がストレス解消になるだけ。増やすためのゲームじゃないと割り切れば楽しくないこともない。

初めて逃げ切れた八百長すごろく。

金の亡者。

2000枚と2000円を使ってダブルギャラクシージャックポット。

その後のラッキーバードチャンスの1700枚がバグで払い出しが片側だけになり、まったくタワーが動かなかったので、不憫に思った店員さんが1000枚タワーの後ろに600枚タワーを作ってくれて、それで押してくれたのですが・・・

プラマイゼロでした!

フィーチャーワールド

伊勢崎は初代トゥインクルドロップにメダル転送ができないので、30分くらいかけて1000枚を手入れしました。マックスベットは40枚なんですが、1回転で40枚消滅ということが、どんなに常軌を逸した行為であるかが、この手入れの経験でわかりました。

マックスベット時のフリーゲームの曲が久しぶりに聞きたくなっての。

フィーチャープレミアム

コロナが落ち着きだした11月から圧倒的に設定が改善されたのがこれ。設定担当者さんには感謝しかない。

ほんの10日間ほどで、なんと8万枚の大爆増!!

驚愕のみかんの8コネクト。

メダルマスター直行!店内3位!年内に10万枚超えればいいなって思ってたら、あっけなく達成してしまったので、メダルの増減を抜きにして記録を作りたいと、調子に乗ってマックスベット100枚で回しまくってたら5万枚飲まれたのですが・・・

YouTubeでも見たことがない青7のスペシャルボーナス!!!

ドラマ足利で500ベットで回しても出せなかった超高額配当!※ドラマでの最高記録は76800枚。

コロナで休業前は、伊勢崎レジャランって全然メダル増やせたんだけど、コロナ休業後の夏~秋にかけては本っ当に勝てなくて何度も破産したのですが、今月に入って本当に設定を戻してくれたって感じ。

メダルゲームってやっぱり増えることがないと苦行でしかないからね。できたら、この設定を維持していただけたらと切に願います。スマッシュスタジアムの方に定期的にお金は落とすので!